Réponse de la GRC à la tuerie survenue en septembre 2022

Avertissement à propos du contenu

Cette page contient des détails sur la tuerie survenue sur le territoire de la Nation crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan, le 4 septembre 2022. Le contenu peut être dérangeant pour certains lecteurs. Nous préférons vous en avertir.

À noter

Ce rapport d’examen interne a été préparé par des professionnels de l’application de la loi à l’intention d’autres professionnels de l’application de la loi. Par conséquent, le document n’est pas rédigé en langage courant et contient des mots et des termes propres au domaine policier qui ne sont pas couramment utilisés par le grand public. La GRC de la Saskatchewan publie le rapport dans sa forme originale et sans modifications afin de garantir la responsabilité et la transparence envers les personnes et les communautés qu’elle sert.

[CAVIARDÉ] apparaît lorsque des informations sensibles ont été soustraites conformément aux principes de la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Le 13 septembre 2022, la commissaire adjointe, Rhonda Blackmore, commandante divisionnaire de la GRC en Saskatchewan, a demandé au Bureau des normes et pratiques d’enquête de la GRC en Alberta de procéder à un examen approfondi et exhaustif de la réponse de la GRC à la tuerie survenue sur le territoire de la Nation crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan, le 4 septembre 2022.

Le commissaire adjoint Blackmore s'est engagé à rendre publics le rapport et les réponses de la GRC de la Saskatchewan aux recommandations qui en découleront. Cette page contient le rapport.

Sur cette page

- Introduction

- Résumé

- Chronologie de l'incident

- Intervention initiale

- Structure de commandement

- Autres constatations à propos du commandement

- Service de l'air de la GRC

- Intervention du Groupe des crimes majeurs

- Communications stratégiques

- Communications opérationnelles

- Intervention visant un grand nombre de victimes

- Renseignement disponible avant lèincident

- Sommaire

- Tableau des recommandations

- Sommaire des pratiques exemplaires

- Annexe A - Lettre de mandat

- Annexe B - Lettre de réponse du BNPE

Renseignements sur les droits d’auteur

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la Gendarmerie royale du Canada, 2024

- ISBN 978-0-660-70749-5

- Numéro de catalogue PS64-221/2024F-PDF

Liste des graphiques

Liste des tableaux

Liste des acronymes et abréviations

- ACCP

- Association canadienne des chefs de police

- APU

- centre national des opérations

- ARM

- agents des relations avec les médias

- ASPS

- Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan

- ATAK

- Trousse de connaissance de la situation tactique de l’équipe pour Android

- BNPE

- Bureau des normes et des pratiques d’enquête

- BTEC

- l’équipement nécessaire à la prestation de soins de base en traumatologie

- CDOU

- Centre divisionnaire des opérations d’urgence

- CEJ

- Centre d’évaluation judiciaire

- CI

- commandant des interventions

- CIC

- commandant des interventions critiques

- CIIDS

- l’entremise du Système intégré de répartition de l’information

- CLCC

- Commission des libérations conditionnelles du Canada

- CMEN

- Comité mixte d’enquête national

- CNO

- centre national des opérations

- COTR

- Centre des opérations en temps réel

- COU

- Centre des opérations d’urgence

- CTSP

- Centres téléphoniques de sécurité publique

- DCAS

- Section divisionnaire des analyses criminelles

- DG

- Direction générale

- DRAI

- Déploiement rapide pour action immédiate

- DVRS

- système de répéteur numérique pour véhicule

- ECT

- entente communautaire tripartite

- EEMR

- Équipe d’exécution des mandats et de répression

- EGDN

- Équipe de gestion du district du Nord

- EGS

- Équipe de gestion supérieure

- EIALS

- Équipe d’intervention en matière d’application de la loi de la Saskatchewan

- EIIG

- intervention en cas d’incident grave

- ENSC

- Équipe de négociation en situation de crise

- EPI

- Équipe de protection et d’intervention

- ERC

- Équipe de réduction de la criminalité

- FNAS

- Fédération des nations autochtones souveraines

- GCG

- gestion des cas graves

- GCM

- Groupe des crimes majeurs

- GRC

- Gendarmerie royale du Canada

- GSCDG

- Groupe des sciences du comportement, Direction générale

- GSV

- Groupe des services aux victimes

- GTI

- Groupe tactique d’intervention

- ICIR

- Intervention initiale en situation de crise

- IFAK

- trousse de premiers soins personnelle

- MOC

- mode opératoire commun

- MPCI

- Modèle de programme correctionnel intégré

- MRSM

- Module de rapport de situation et de messagerie

- NCJS

- Nation crie de James Smith

- OAB

- Or-Argent-Bronze

- OREC

- officier responsable des enquêtes criminelles

- OVT

- officier de vol tactique

- PAMTS

- Programme d’analyse morphologique des taches de sang

- PAPS

- Prince Albert Police Service

- PCI

- poste de commandement d’incident

- PIC

- Programme des incidents critiques

- PTM

- poste de travail mobile

- RPTSC

- Réseau provincial de télécommunications de sécurité publique

- RPTSP

- Réseau provincial de télécommunications de sécurité publique

- SCC

- Service correctionnel du Canada

- SCI

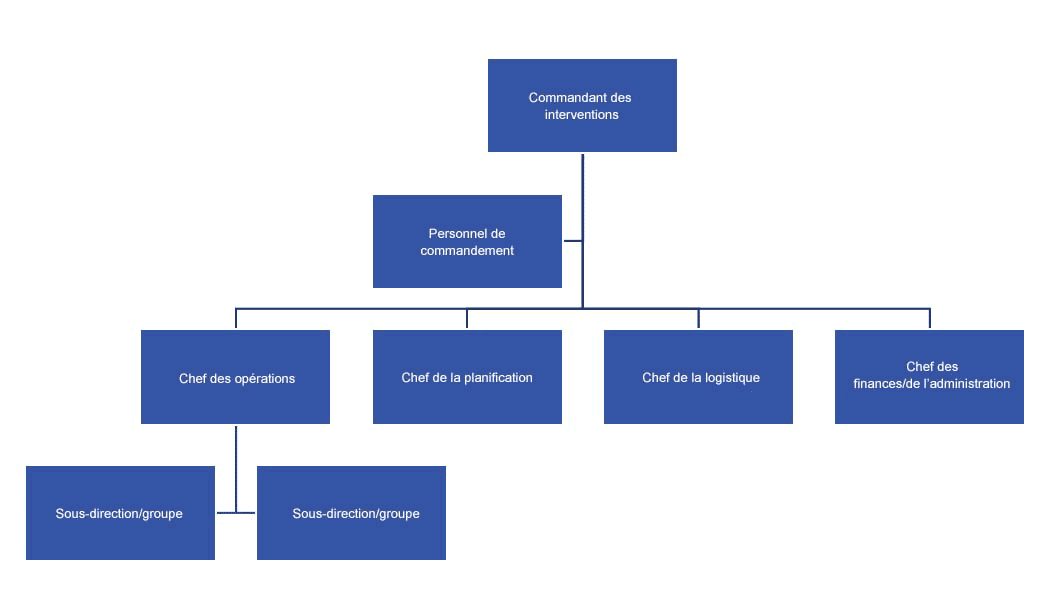

- Système de commandement en cas d’incident

- SDAC

- Section divisionnaire des analyses criminelles

- SDSA

- Sous-direction nationale du service de l’air

- SDSO

- Service divisionnaire des stratégies opérationnelles

- SEG

- Section des enquêtes générales

- SGD

- Système de gestion des dossiers

- SIIJ

- Service intégré de l’identité judiciaire

- SIJ

- Service de l’identité judiciaire

- SIRP

- Système d’incidents et de rapports de police

- SMU

- services médicaux d’urgence

- SNLJ

- Services nationaux de laboratoire judiciaire

- SPA

- Services de police autochtones

- SPR

- Service de police de Regina

- SPS

- Service de police de Saskatoon

- SRRJ

- Système de récupération de renseignements judiciaires

- SSOM

- Services de soutien opérationnel aux membres

- STO

- Station de transmissions opérationnelles

- TTC

- tours de télécommunications mobiles

Introduction

Par suite de l'incident tragique survenu le 4 septembre 2022 dans les collectivités de la Nation crie de James Smith (NCJS) et de Weldon, en Saskatchewan, la commandante de la Division F, la commissaire adjointe Rhonda Blackmore (commissaire adjointe Blackmore) a lancé un examen interne de l'intervention de la GRC lors de l'incident. Par l'entremise de l'évaluation d'objectifs précis, l'examen permettrait de déterminer si la GRC avait adopté les leçons apprises et les recommandations découlant d'incidents ayant fait un grand nombre de victimes survenus par le passé; d'établir si l'intervention de la GRC lors de l'incident en cause était efficace; et de cerner et de formuler des recommandations aux fins d'améliorations.

Les politiques de la GRC, plus précisément celles de la Division F, imposent un seuil pour déterminer si un examen interne est requis pour la vaste gamme d’incidents pouvant survenir dans un contexte policier. Le 13 septembre 2022, la commissaire adjointe Blackmore a lancé le processus de recommandation d’un examen en envoyant une lettre de mandat (voir l’annexe A) aux Enquêtes criminelles de la Division K qui énonçait des objectifs précis. Le 28 septembre 2022, le Bureau des normes et des pratiques d’enquête (BNPE) de la Division K à Edmonton a été chargé de réaliser un examen objectif et exhaustif portant principalement sur l’intervention de la GRC, en mettant l’accent sur l’appel de service initial, les structures de commandement utilisées, les alertes publiques, les relations avec les médias, les communications opérationnelles, le soutien offert aux victimes, les politiques globales et le renseignement disponible avant l’incident (voir l’annexe B).

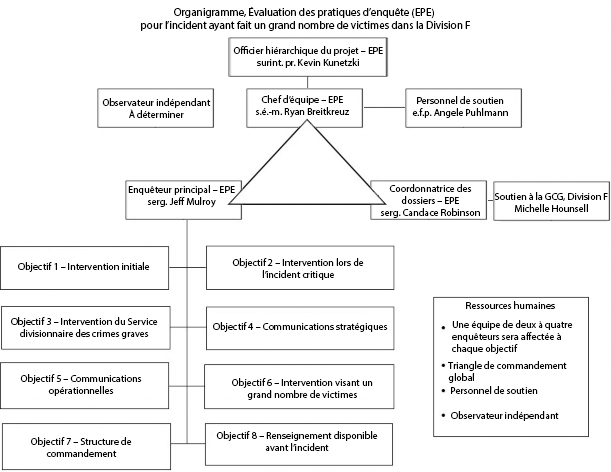

Équipe d’examen

Après avoir été chargé de mener l’examen, le BNPE devait commencer par former une équipe de conseillers en la matière, qui contribueraient à l’examen. On a eu recours aux principes de Gestion des cas graves tout au long du processus d’enquête; la première étape consistait toutefois à créer un triangle de commandement pour l’équipe d’enquête. Le triangle de commandement a rapidement pris la décision de faire appel à des ressources d’enquête de l’extérieur de la Division F et d’obtenir de l’aide auprès de partenaires municipaux. Des membres de l’équipe ont été sélectionnés à l’échelle nationale, selon leur expertise et les objectifs cernés. L’équipe d’enquête intégrale était formée des membres suivants :

- Officier hiérarchique :

- Surintendant principal Kevin Kunetzki, Enquêtes criminelles, Division K

- Chef d’équipe :

- Sergent d’état-major Ryan Breitkreuz, Bureau des normes et des pratiques d’enquête de la Division K

- Enquêteur principal :

- Sergent Jeff Mulroy, Bureau des normes et des pratiques d’enquête de la Division K

- Coordonnatrice des dossiers :

- Sergente Candace Robinson, Bureau des normes et des pratiques d’enquête de la Division K

Conseillers en matière d’enquête :

- Sergent Kevin Misiwich, Bureau des normes et des pratiques d’enquête de la Division K

- Surintendant Gord Corbett, Division K

- Surintendant Scott McMurchy, Division D

- Inspecteur Shawn Pike, Service de police de Winnipeg

- Inspecteur Chris Boucher, Direction générale

- Sergent d’état-major Chris Johnson, Division D

- Sergent d’état-major Dean Grunow, Division K

- Sergent d’état-major Bryce Long, Division K

- Sergent d’état-major Cory Francis, Service de police de Winnipeg

- Sergent d’état-major Clint Grabowski, Service de police de Calgary

- Sergent d’état-major Bill Krull, Service de police d’Edmonton

- Sergente Carolyn Arsenault, Division D

- Sergent Chris Massart, Division D

- Sergent Pat Frey, Division K

- Sergente Katherine Severson, Service de police de Calgary

- Sergente Amberia Sovdi, Division E

- Sergent Jackson Bernard, Direction générale

- Sergent Aaron Ewert, Division K

- Gendarme Vernon Hagen, Division K

- Rob Cyrenne, Division D

- Fraser Logan, Division K

- Steve Cox, Division K

- Heather Russell, Division F

- Soutien à la gestion des cas graves : Michelle Hounsell, Division F

Observateur indépendant

Un observateur indépendant a été intégré à l’examen afin d’assurer la liaison avec la collectivité de la NCJS et de fournir une orientation sur le plan culturel à l’équipe d’examen. Jason Stonechild, l’observateur indépendant, est directeur général de la justice de la Fédération des nations autochtones souveraines (FNAS) et chef de police adjoint à la retraite du Service de police de Prince Albert. Il a joué un rôle essentiel pour établir des liens avec les membres de la collectivité de la NCJS et pour veiller à ce que toute communication soit appropriée sur le plan culturel et adaptée à leurs besoins, à ce moment-là. M. Stonechild a été invité à participer à toutes les séances d’information et a été en mesure de consulter toute l’information fournie à l’équipe d’examen.

Commentaires de l’observateur indépendant

À la suite de l’incident tragique survenu le 4 septembre 2022 dans les collectivités des Premières Nations de James Smith, de Chakastaypasin et de Peter Chapman et la collectivité de Weldon, en Saskatchewan, la commissaire adjointe Rhonda Blackmore (commissaire adjointe Blackmore) a ordonné un examen approfondi et exhaustif de l’intervention de la GRC lors de cet incident. L’examen avait pour but d’assurer la transparence et la responsabilisation à l’appui des efforts déployés par la GRC pour maintenir la confiance du public.

D’abord, je tiens à m’adresser aux peuples des trois Nations de James Smith : j’ai été témoin d’une force incroyable manifestée par vos peuples. Les Premières Nations sont résilientes, car elles ont dû s’adapter aux traumatismes vécus au fil du temps. Nos Nations sont en situation de crise, et nos peuples ont besoin d’intervenants du système judiciaire en qui nous avons confiance et qui font preuve de compassion à l’égard des traumatismes historiques et perpétuels subis par les Premières Nations.

Le recours à un observateur civil indépendant relativement à un examen du genre est une pratique unique. Des examens de ce type, surtout des examens à l’endroit d’incidents importants comme la tragédie survenue dans la Nation crie de James Smith, pourraient soulever de nombreux exemples de réussites, mais pourraient également révéler des erreurs potentielles. Ces examens sont réalisés par des équipes externes ne relevant pas du groupe visé par l’enquête, qui sont habituellement uniquement formées de professionnels du domaine policier. L’ajout d’une surveillance civile représentant toutes les Premières Nations dans la province de la Saskatchewan était une fidèle démonstration de l’engagement de la GRC de la Saskatchewan envers la réconciliation, par l’inclusion et la transparence. Je félicite la commissaire adjointe Blackmore pour son leadership et son intérêt réel à collaborer avec les Premières Nations pour régler bon nombre d’enjeux en matière de justice qui touchent nos peuples.

J’exprime les opinions suivantes par rapport à l’examen :

- L’équipe formée aux fins de l’examen était professionnelle, très compétente, impartiale et travaillait en collaboration en vue d’obtenir les meilleurs résultats.

- L’examen comprenait des consultations d’intervenants externes qui étaient appropriées et qui représentaient les intérêts des collectivités.

- Les préoccupations des collectivités relativement à l’intervention de la GRC ont été examinées et comprises dans les constatations de l’équipe.

- Je suis convaincu que la GRC, sous la direction de la commissaire adjointe Blackmore, a un intérêt réel envers les questions de bien-être des Premières Nations.

- Je suis d’avis que les constatations du présent rapport sont pertinentes et exactes.

Je souhaite reconnaître le professionnalisme et la compétence des membres de l’équipe, notamment le surintendant principal Kevin Kunetzki, l’inspecteur Ryan Breitkreuz, le sergent Jeff Mulroy et la sergente Candace Robinson. Leur expertise et leur dévouement ont permis de réaliser l’examen avec compassion et rigueur. Je remercie chacun d’entre vous de l’inclusion et du traitement respectueux dont j’ai été témoin tout au long du processus.

Je suis très fier d’être au service de nos peuples et des dirigeants des Premières Nations. La Fédération des nations autochtones souveraines (FNAS) est une organisation solide qui protège les droits inhérents et issus des traités des Premières Nations par l’établissement de relations de collaboration, la défense des intérêts et le soutien des peuples des Premières Nations. Je tiens à reconnaître la participation du chef Bobby Cameron et du vice-chef Edward Lerat (direction du portefeuille de la justice), en plus de celle des chefs généraux de la FNAS, qui ont entièrement appuyé nos efforts relatifs l’examen et nos efforts à l’appui des collectivités de James Smith, de Chakastaypasin et de Peter Chapman. Sans le soutien des chefs, mon rôle d’observateur civil n’aurait pas été possible.

Je suis honoré d’avoir eu le privilège de participer à l’examen, et j’espère sincèrement que les constatations qui en découlent contribueront à la sécurité et au bien-être des collectivités des Premières Nations et des collectivités non autochtones pour l’avenir et aideront la GRC dans ses efforts visant à maintenir la confiance des gens qu’elle sert.

Ekosi; c’est tout!

Kinanâskomitin; merci.

Objet de l’examen

La façon la plus claire de définir ce qu’englobe l’examen est peut-être de soulever non seulement ce en quoi il consiste, mais également de préciser ce en quoi il ne consiste pas. L’objectif de l’examen n’est pas de réaliser une vérification judiciaire de l’enquête, mais plutôt de faire ressortir des constatations par rapport à l’intervention de la GRC lors de l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, de décrire ce qui a été efficace, de soulever les améliorations à apporter et de formuler des recommandations réalistes et pertinentes accompagnées de justifications à l’appui.

Il s’agit d’un examen interne assorti d’objectifs précis qui diffère de processus d’examen plus médiatisés (comme ceux énoncés ci-dessous) qui ont déjà été lancés, ou pourraient l’être à l’avenir.

Enquête du coroner

Le 22 septembre 2022, le coroner en chef de la Saskatchewan a annoncé qu’une enquête sur les 11 décès serait lancée dans le but d’examiner les circonstances de chaque homicide. Bien qu’aucune date n’ait été fixée pour l’enquête du coroner, le coroner en chef a mentionné qu’elle serait seulement réalisée après l’achèvement de l’enquête de la police.

Enquête de l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave de la Saskatchewan

L’Équipe d’intervention en cas d’incident grave (EIIG) de la Saskatchewan est un groupe civil indépendant chargé de faire enquête sur des incidents graves impliquant des policiers en Saskatchewan. Une enquête est réalisée lorsqu’une personne subit des blessures graves ou décède pendant qu’elle est sous garde policière ou comme suite à des mesures prises par un policier

L’EIIG réalise une enquête distincte qui vise à examiner le décès du suspect alors qu’il était sous garde. L’enquête est en cours.

Examen du Service correctionnel du Canada

Le Service correctionnel du Canada (SCC) et la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) ont convoqué un Comité mixte d’enquête national sur la libération d’office, la surveillance dans la collectivité et les décisions de la CLCC par rapport au dossier du suspect. L’enquête sera orientée par les exigences prévues par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition dans le but d’examiner et d’analyser l’ensemble des faits et des circonstances de l’affaire; de déterminer si les lois, les politiques et les protocoles ont été respectés; et de formuler des recommandations et de prendre des mesures correctives, le cas échéant. La date de diffusion des résultats de l’enquête du Comité mixte d’enquête national n’est pas encore connue.

Enquête publique

Pour l’instant, une enquête publique sur l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon n’a pas été demandée, mais il s’agit tout de même d’une possibilité, donc une courte explication sera fournie. Une enquête publique est un processus indépendant officiel conçu pour examiner des enjeux ou des incidents ayant eu de graves répercussions sur le public . Les enquêtes publiques ont pour objectif d’étudier pleinement et objectivement des enjeux d’importance nationale et sont dirigées par des experts ou des juges ayant le pouvoir d’assigner des témoins à comparaître, de recevoir des dépositions sous serment et de réclamer des documents. Une enquête publique permet également d’examiner les détails de l’enquête, afin de mieux rendre compte des gestes des contrevenants. Les constatations et les recommandations qui découlent d’une enquête publique ont une incidence considérable sur l’opinion du public et l’orientation des politiques publiques.

Au moment de la rédaction du présent document, on ignore encore si une enquête publique sera ordonnée dans le but d’évaluer l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon.

Objectifs de l’examen et méthodologie

L’équipe d’examen s’est rendue en Saskatchewan pendant la semaine du 17 au 21 octobre 2022 afin de réaliser des entrevues auprès des principaux participants à l’intervention de la GRC. Au cours de la semaine, plus de 60 membres de la GRC, y compris hauts dirigeants, membres de groupes spécialisés, membres premiers arrivés sur les lieux, responsables des relations avec les médias et opérateurs des télécommunications, ont été interrogés et ont fourni des renseignements quant au rôle qu’ils ont joué lors de l’intervention. Même si la participation n’était pas obligatoire, toutes les personnes à qui on a demandé de fournir des commentaires ont collaboré pleinement.

L’objectif des entretiens était de bien comprendre ce qui s’était produit, de reconnaître les situations où des améliorations sont requises et d’élaborer conjointement des recommandations réalisables.

Avant le début de l’examen, l’objectif initial était de consigner les constatations pour chaque objectif séparément. Toutefois, à mesure que l’enquête progressait, il est vite devenu évident que très peu de choses se sont produites de manière isolée, ce qui rendait pratiquement impossible la tâche de décrire en détail chaque objectif indépendamment des autres. Orientés par les renseignements qu’ils recueillaient, les membres de l’équipe d’examen ont rapidement constaté, étant donné la nature dynamique et évolutive de l’incident dans son ensemble, de nombreux chevauchements et recoupements de renseignements dans les diverses sections du rapport. Ainsi, les constatations sont présentées de la façon suivante afin de rendre compte des objectifs établis de manière optimale.

La méthodologie employée pour la production du rapport comprenait une analyse des renseignements obtenus lors des entrevues menées dans le cadre de l’examen, y compris tout suivi subséquent. En outre, les renseignements et les rapports sur l’incident ont été versés dans le Système d’incidents et de rapports de police (SIRP) par les membres de la GRC ayant participé à l’intervention. Dans le cadre de l’examen, l’équipe d’examen a obtenu l’accès au dossier du SIRP, ce qui lui a permis de faire des renvois à des renseignements et à des documents pertinents dans le but de mieux illustrer le contexte, au besoin. Il est important de souligner que l’examen n’était ni exhaustif ni complet. Toutefois, il a été réalisé de manière à tirer des conclusions ciblées sur le plan stratégique et des recommandations utiles.

Les domaines suivants ont été reconnus comme les éléments les plus importants de l’intervention à l’échelle divisionnaire et nationale et seront approfondis tout au long du document :

- Intervention initiale

- Structure de commandement

- Intervention du Groupe des crimes majeurs

- Service de l’air

- Communications stratégiques;

- Communications opérationnelles

- Intervention visant un grand nombre de victimes

- Renseignement disponible avant l’incident

Incidents survenus par le passé

Les examens de cette nature ne sont pas rares. La triste réalité est qu’ils découlent d’incidents tragiques ayant de profondes répercussions. Bien qu’une évaluation de l’intervention de la GRC lors d’un incident du genre soit inévitable, elle permet également de répondre à une question encore plus importante, c’est-à-dire de savoir si la GRC a tiré des leçons des incidents du passé et a adopté les recommandations formulées comme suite à ces incidents.

Des examens nationaux portant sur d’autres incidents ayant fait un grand nombre de victimes, notamment le rapport MacNeil, qui présente une évaluation des événements survenus le 4 juin 2014 à Moncton (Nouveau Brunswick), lorsque trois membres de la GRC ont été tués, ont été considérés. Les recommandations liées à l’incident sont surlignées en rouge dans le présent document.

Une enquête publique dirigée par la Commission des pertes massives, visant l’incident survenu en 2020 à Portapique (Nouvelle Écosse) lors duquel 22 personnes ont été assassinées, a été conclue à la fin de 2022. Les recommandations définitives de la Commission des pertes massives ont été publiées le 31 mars 2023. Toutefois, étant donné l’ampleur du rapport final de la Commission des pertes massives et la date de production du présent rapport, des liens avec les recommandations pertinentes du rapport final n’ont pas pu être établis en détail dans le présent document. Cela dit, l’équipe d’examen avait accès aux « documents fondamentaux » de la Commission des pertes massives, ce qui lui a permis d’obtenir, en quelque sorte, un aperçu des constatations de la Commission des pertes massives.

Point de vue de la collectivité

Comme suite à la recommandation de l’observateur indépendant, on a sollicité la participation des résidents de la NCJS et de Weldon et cherché à obtenir des commentaires et à échanger sur leurs observations de l’intervention de la GRC lors de l’incident, qui a profondément touché leur collectivité. La mobilisation de la collectivité est devenue essentielle pour comprendre les liens entre la GRC et les collectivités et pour savoir comment favoriser de manière optimale l’esprit des services de police communautaires à l’avenir.

Pour ce faire, des entrevues avec les membres de la collectivité de la NCJS ont été organisées, en consultation directe avec l’observateur indépendant et en collaboration avec des représentants du conseil de bande de la NCJS et des Aînés locaux. Ces entretiens ont eu lieu à Edmonton du 23 au 25 novembre 2022. Des mesures ont été prises pour minimiser le risque de traumatiser de nouveau les membres de la collectivité. D’une manière similaire, le 10 janvier 2023, des membres de l’équipe d’examen se sont rendus à Weldon pour mener des entrevues avec un échantillon représentatif des membres de la collectivité.

Ces entrevues ont permis aux résidents des deux collectivités de faire part de leurs préoccupations ou de leurs observations directement en lien avec l’intervention de la GRC dans leur collectivité lors de l’incident. L’intervention de la GRC a été appréciée dans son ensemble; toutefois, des éléments à améliorer ont été soulevés.

En ce qui concerne la NCJS précisément, au début du processus d’examen, on a appris que la collectivité est formée de trois bandes : Peter Chapman (chef Robert Head), Chakastaypasin (chef Calvin Sanderson) et James Smith (chef Wally Burns). Aux fins du présent rapport, la Nation crie de James Smith (NCJS) désignera l’endroit où s’est produit l’incident du 4 septembre. Toutefois, nous reconnaissons que la tragédie a fait des victimes au sein des trois bandes.

Résumé

Résumé de l’incident

Très tôt le matin du 4 septembre 2022, le Détachement de la GRC de Melfort a commencé à recevoir de multiples signalements d’agressions au couteau dans la Nation crie de James Smith (NCJS), située dans le Nord de la Saskatchewan, et plus tard, à Weldon. Peu de temps après l’appel initial, on s’est rendu compte que la situation se transformait en événement majeur, et que la GRC devait maintenant gérer un incident faisant un grand nombre de victimes. Une chasse à l’homme à l’échelle de la province a duré trois jours et s’est terminée par l’arrestation du suspect, à quelque 140 km au sud-ouest de la NCJS. Dans le cadre de l’incident, onze personnes ont été assassinées et dix-sept autres ont été blessées, ce qui représente l’une des pires tueries dans l’histoire du Canada.

Immédiatement à la conclusion de l’incident, la commandante divisionnaire, la commissaire adjointe Rhonda Blackmore (commissaire adjointe Blackmore) a lancé un processus visant à examiner l’intervention de la GRC lors de l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon. Le présent rapport est le fruit de ce processus.

Intervention globale de la GRC

L’intervention de la GRC lors de l’incident ayant fait un grand nombre de victimes a exigé que des mesures soient prises dans le cadre d’une situation complexe. Lorsque l’ampleur de la situation qui dégénérait est devenue évidente, une alerte publique initiale a été diffusée, dans le but d’informer le public de la situation et de les inciter à se mettre à l’abri. Treize autres alertes publiques ont été diffusées au cours de l’incident.

Pendant les jours qui ont suivi l’incident, plus de 500 membres de la GRC de tous les secteurs d’activité sont intervenus. Des partenaires municipaux et provinciaux ont été mobilisés pour appuyer les efforts déployés aux fins de diverses fonctions d’intervention, notamment le soutien aux familles des victimes, l’aide aux efforts d’arrestation, le traitement de plus de 40 scènes de crime ayant produit plus de 700 pièces à conviction et la réalisation d’une enquête criminelle.

Des membres sensibilisés à la culture, travaillant aux Services de police autochtones de la GRC de la Division F ou ailleurs, ont été mobilisés et affectés à des secteurs clés, ce qui a permis d’assurer une communication constante entre les intervenants clés et la GRC et de fournir de plus amples renseignements aux membres qui intervenaient quant à une conduite appropriée sur le plan culturel à adopter.

Étant donné les circonstances, de nombreux niveaux de la structure de commandement de la GRC ont été activés; divers ordres du gouvernement ont été mobilisés; la Fédération des nations autochtones souveraines (FNAS) a prêté main-forte; et les intérêts nationaux ont été mis de l’avant.

Constatations générales

De façon générale, l’équipe d’examen n’a pas soulevé de circonstances sous-jacentes ayant considérablement nui à la capacité de la GRC à gérer l’intervention lors de l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon. Cependant, certains éléments à améliorer ont été cernés dans le but sous-jacent de renforcer les interventions futures lors d’incidents similaires.

Tout au long du document, les recommandations formulées pour remédier à ces lacunes ou à d’autres lacunes cernées apparaîtront en surbrillance et italiques, à mesure qu’elles sont soulevées. Une liste complète des recommandations se trouve à la fin du présent document.

En plus de lacunes organisationnelles, l’examen soulève des mesures efficaces qui ont été abordées; elles seront désignées comme pratiques exemplaires aux fins d’interventions futures.

Principaux éléments à améliorer

- Établissement d’une structure de commandement lors d’événements majeurs

- Amélioration des relations avec la collectivité

- Réalisation d’évaluations des risques exhaustives

- Correction des lacunes en matière de communication et d’analyse relativement au tri d’un volume élevé de renseignements reçus

- Amélioration du Centre des opérations d’urgence de la Division

- Amélioration de la couverture radio de la police et de l’interopérabilité

Principales pratiques exemplaires

- Communication efficace de renseignements pertinents au public

- Réalisation d’exercices sur table avec les hauts dirigeants

- Délégation des tâches

- Mise en place rapide de rôles de soutien aux victimes

- Intégration de ressources appropriées sur le plan culturel à des postes clés pour assurer une communication constante et des pratiques adaptées à la culture

- Manifestation générale de relations solides avec la haute direction et de relations de travail solides avec des partenaires externes et les autres divisions de la GRC

Conclusion

La GRC est de plus en plus confrontée à la gestion d’événements critiques complexes. En Saskatchewan seulement, depuis plusieurs années, la GRC a dû intervenir dans le cadre de plusieurs incidents tragiques. Lors d’une fusillade dans une école de La Loche en 2016, quatre personnes ont été tuées, et sept autres, blessées. L’accident d’autobus des Broncos de Humboldt en 2018 a fait seize morts et treize blessés. Bien que les circonstances entourant ces incidents soient uniques, dans les faits, chacun a exigé une intervention policière exhaustive et coordonnée. Étant donné la fréquence à laquelle se produisent ces incidents critiques, il s’avère nécessaire de tout mettre en œuvre pour faire ressortir des pratiques exemplaires et des leçons apprises de l’intervention, afin d’améliorer la capacité de la GRC à cet égard.

Dans la foulée de l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, un examen du déroulement de l’incident et des processus employés par la GRC permet de souligner les points forts, d’exposer les faiblesses et de cerner les difficultés. Une évaluation de cette nature qui est réalisée de manière méthodique et réfléchie peut entraîner d’importants changements dans les interventions policières lors d’incidents faisant un grand nombre de victimes et d’autres événements majeurs semblables. On espère que les constatations de l’examen susciteront des discussions à l’échelle régionale et nationale relativement aux politiques et aux mesures tactiques à adopter pendant ces incidents.

Prochaines étapes

Le présent rapport est remis à la commandante de la Division F à des fins d’examen et sera diffusé, au besoin. Bien que bon nombre des recommandations fournies visent précisément les politiques et les procédures de la Division F, l’examen a également pour but de veiller à ce que la GRC à l’échelle nationale considère les constatations et les leçons apprises. Certaines des recommandations énoncées dans le présent rapport peuvent être mises en œuvre assez facilement, tandis que d’autres exigeront davantage de temps et de collaboration.

Chronologie de l’incident

Dans le but d’établir un contexte pour les diverses sections du présent document, ce qui suit résume les déplacements du suspect, à partir du moment où il est arrivé dans la Nation crie de James Smith (NCJS) le 1 septembre, jusqu’à son arrestation le 7 septembre.

Comme il est décrit ci-dessous, Myles Sanderson (le suspect) s’est seulement rendu dans la NCJS quelques jours avant l’incident du 4 septembre, et il s’est enfui peu de temps après avoir commis de nombreux meurtres et de nombreuses tentatives de meurtre dans la NCJS et à Weldon. Une partie de l’enquête réalisée par le Groupe des crimes majeurs (GCM) sur les incidents consistait à déterminer les déplacements et les échanges du suspect dans les jours qui ont précédé l’incident, afin de mieux comprendre ce qui avait précipité un tel drame. À mesure que des renseignements étaient recueillis auprès de témoins et de connaissances, il est devenu évident que le suspect avait été impliqué dans de nombreux incidents survenus avant le 4 septembre, dont plusieurs qui sont dignes de mention.

L’enquête du GCM comprenait le tracé analytique d’incidents connus, organisés en séquences temporelles, afin de fournir un compte rendu général des activités du suspect dans les jours qui ont précédé l’incident du 4 septembre et les jours qui ont suivi, jusqu’à son arrestation, le 7 septembre. Malgré tous les efforts déployés, il y a encore des périodes pendant lesquelles nous disposons de peu d’information, voire aucune, permettant de confirmer les déplacements précis ou la chronologie des faits, car une grande partie de l’information a été recueillie auprès des témoins, et les moments exacts auxquels se sont produits les incidents étaient inconnus.

Diverses cartes sont comprises dans la chronologie et ont été créées dans le cadre de l’examen afin de clarifier certains éléments pour le lecteur et pour illustrer des moments et des lieux clés, selon l’information tirée de la chronologie de l’incident fournie par le GCM.

1 septembre

Myles Sanderson (le suspect) est arrivé dans la NCJS le 1 septembre avec [CAVIARDÉ] et leurs quatre enfants. Pendant ce temps, ils ont été logés chez Damien Sanderson (Damien) et [CAVIARDÉ].

2 septembre

Dans l’après-midi du 2 septembre, le suspect a eu une altercation physique [CAVIARDÉ]. Il l’a agressée et a tenté de lui rouler dessus avec une voiture, à l’extérieur de la résidence de Damien [CAVIARDÉ]. Comme suite à cet incident, [CAVIARDÉ] est retournée chez elle, à Saskatoon. Cet incident a seulement été signalé à la police après la perpétration des homicides. Le suspect est demeuré dans la NCJS avec son frère Damien. Plus tard ce soir-là, les deux frères ont pris le véhicule de Skye et sont allés se promener dans la NCJS pour vendre de la cocaïne.

3 septembre

À un moment donné (vers minuit le 2 septembre), le suspect et Damien se sont rendus à la résidence de [CAVIARDÉ]. [CAVIARDÉ] Damien se sont battus. Le suspect et Damien ont quitté la demeure et, au moyen du véhicule de [CAVIARDÉ], ils ont fini par se rendre à la [CAVIARDÉ], chemin North à un moment donné au petit matin du 3 septembre.

À 4 h 3, le 3 septembre, [CAVIARDÉ] a signalé à la police que son véhicule avait été volé par son [CAVIARDÉ], Damien. Pendant que les membres du Détachement de la GRC de Melfort (GRC de Melfort) se rendaient dans la NCJS, l’un d’eux a effectué une recherche sur Damien à partir de son poste de travail mobile et a trouvé une photo de lui. Les membres se sont familiarisés avec la photo afin d’être en mesure de reconnaître le suspect s’ils le croisaient. Les membres étaient également au courant que Damien était recherché en vertu de mandats d’arrestation non exécutés.

Les membres de la GRC de Melfort ont vu le véhicule de [CAVIARDÉ] à la [CAVIARDÉ] à 5 h 35. Lorsqu’ils sont arrivés à la résidence, ils pouvaient entendre de la musique forte qui provenait d’une autocaravane voisine. Ils ont vérifié dans l’autocaravane pour déterminer si Damien s’y trouvait avant de se rendre à la [CAVIARDÉ]. Deux hommes, qui semblaient très intoxiqués, ont été retrouvés dans l’autocaravane. Les hommes ont fourni leur nom aux policiers, mais on ne leur a pas demandé de fournir de cartes d’identité, car ni l’un ni l’autre ne correspondait à la description de Damien.

Les membres de la GRC se sont ensuite rendus à la [CAVIARDÉ], la personne qui se trouvait à la résidence. [CAVIARDÉ] a informé les membres que Damien n’y était pas. Elle ne savait pas où il se trouvait ni comment le véhicule de [CAVIARDÉ] était arrivé à sa résidence. Les membres sont entrés dans la résidence pour tenter de trouver Damien. Ils ont trouvé plusieurs personnes, dont trois hommes qui ne correspondaient pas à la description de Damien. Les clés du véhicule de [CAVIARDÉ] ont été retrouvées sur la table de la cuisine et ont été remises à [CAVIARDÉ], qui s’est rendue à la résidence après avoir été informée par la police que son véhicule avait été retrouvé.

Les membres de la GRC de Melfort ont quitté la [CAVIARDÉ] et ont continué à chercher Damien dans la NCJS, en se rendant à des lieux où il aurait pu se trouver, d’après les renseignements fournis par [CAVIARDÉ]. Les membres ont parlé à [CAVIARDÉ] à plusieurs reprises ce matin-là (entre huit et dix fois, on croit), et [CAVIARDÉ] n’a pas mentionné que Damien était avec une autre personne lorsqu’il a pris son véhicule : Myles Sanderson, le suspect, n’a été mentionné à aucun moment lors de ces échanges.

Au courant de la journée, Damien et le suspect se sont rendus à Kinisinto pour aller chercher de la nourriture et sont revenus dans la NCJS, où ils ont fait des allées et venues entre diverses résidences. Vers 17 h, le suspect et Damien se sont rendus à la résidence de [CAVIARDÉ], au [CAVIARDÉ], et pendant qu’ils étaient là, le suspect a mentionné qu’il « y était pour un corps » en faisant référence [CAVIARDÉ]. [CAVIARDÉ] a fini par se présenter à la résidence et a été agressé par le suspect. Aucun dossier n’indique que cet incident a été signalé à la police avant la perpétration des homicides.

Après l’agression, Damien s’est rendu au Kinistino Bar avec [CAVIARDÉ]. Pendant qu’il était au bar, Damien a fait un commentaire à [CAVIARDÉ], en mentionnant que lui et le suspect « avaient une mission à accomplir ». Damien a fini par se faire déposer à la résidence de [CAVIARDÉ]. On ne sait pas où se trouvait le suspect à ce moment ci.

Vers 23 h, [CAVIARDÉ] est retourné chez lui et a trouvé le suspect qui était assis sur les marches de l’escalier extérieur de sa maison, au [CAVIARDÉ], avenue Edward Burns. Le suspect a quitté les lieux en disant qu’il partait à la recherche de Damien. Les deux frères ont fini par se retrouver et sont arrivés à la résidence de [CAVIARDÉ]. Pendant qu’ils y étaient, ils ont agressé physiquement [CAVIARDÉ] avant de quitter la résidence pour se rendre à la demeure de [CAVIARDÉ], où ils sont restés jusqu’au petit matin du 4 septembre.

4 septembre

Vers 2 h, le suspect et Damien se sont rendus à la résidence de [CAVIARDÉ], ont pris sa Dodge Caravan grise et sont allés vendre de la cocaïne pendant un certain temps. Ils sont ensuite revenus à la résidence de [CAVIARDÉ]. Vers 4 h 45, le suspect et Damien étaient à la résidence de [CAVIARDÉ], et des témoins ont dit qu’ils « buvaient de l’alcool à grandes gorgées pour se motiver », avant de repartir à bord de la Dodge Caravan grise.

Vers 5 h 30, le suspect et Damien sont entrés dans la résidence de [CAVIARDÉ].

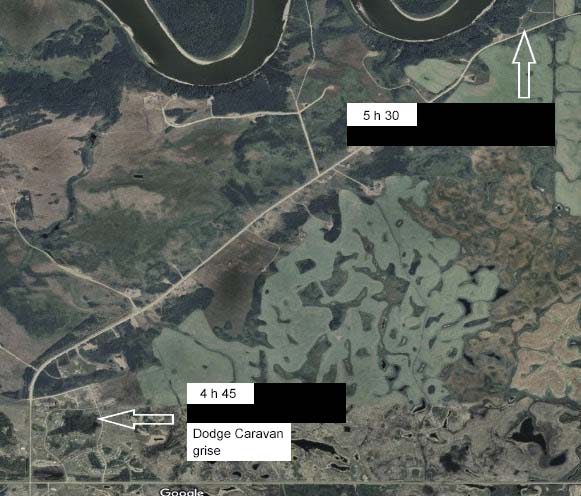

Description de l'image

Carte de la Nation crie de James Smith décrivant l’endroit où le suspect et Damien Sanderson se trouvaient et la distance physique qu’ils ont parcourue entre 4 h 45 et 5 h 30 le 4 septembre 2022. Une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ] et une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ] d’où est partie la Dodge Caravan grise.

Après avoir cherché [CAVIARDÉ], Damien a dit à [CAVIARDÉ] ce serait la dernière fois qu’elle le verrait. Damien a pris le téléphone cellulaire de [CAVIARDÉ] et a quitté la résidence en compagnie du suspect. À partir de ce moment-là, on croit que le suspect et Damien se seraient rendus au [CAVIARDÉ], chemin North, toujours à bord de la Dodge Caravan grise.

[CAVIARDÉ], chemin North

Vers 5 h 40, le suspect et Damien sont entrés dans la résidence située au [CAVIARDÉ], chemin North et ont provoqué une altercation avec le propriétaire, [CAVIARDÉ]. Le suspect a tenté d’agresser au couteau et de tuer [CAVIARDÉ], après quoi Damien serait intervenu. [CAVIARDÉ] a reçu des coups de couteau non mortels avant le départ des deux frères. Cette altercation a mené à l’appel de service initial à la GRC en lien avec les incidents qui étaient sur le point de se produire. En outre, on s’est servi des renseignements de la plainte initiale pour lancer la première alerte publique, dans laquelle le suspect et Damien étaient identifiés comme les auteurs d’une série de crimes violents.

Après leur départ à bord de la Dodge Caravan grise, le suspect a poignardé Damien à plusieurs reprises alors qu’ils étaient à l’intérieur du véhicule. Damien a été en mesure de sortir de la minifourgonnette et de s’éloigner de la route, où il a fini par succomber à ses blessures. Toutefois, le corps de Damien a seulement été découvert le lendemain (le 5 septembre) à 11 h 25.

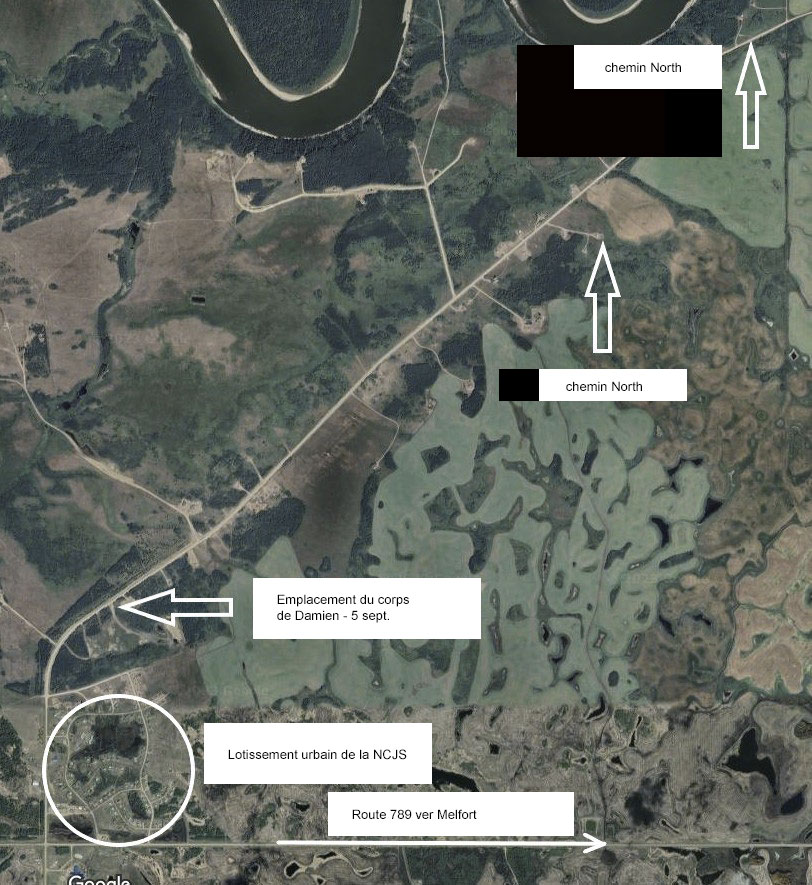

Description de l'image

Carte de la Nation crie de James Smith montrant l’emplacement de la résidence du [CAVIARDÉ], chemin North où se trouvaient le suspect et Damien, et l’emplacement où le corps de Damien a été retrouvé le 5 septembre. Une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ], chemin North qui est la résidence de Skye Sanderson, une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ], chemin North, une flèche pointe vers l’emplacement où le corps de Damien a été trouvé, le village de la Nation crie de James Smith est encerclé et l’emplacement de la route 789 vers Melfort est indiqué.

[CAVIARDÉ], chemin New York

Après l’homicide de Damien (Homicide 1) , d’autres agressions au couteau ont été signalées peu de temps après 6 h, à la [CAVIARDÉ], sur le chemin New York, situé à quelque 12 km au sud-est de la résidence visée par l’appel de service initial [CAVIARDÉ]. Au volant de la Dodge Caravan grise, le suspect a foncé dans la [CAVIARDÉ], et après y être entré, a poignardé [CAVIARDÉ] à plusieurs reprises avant de partir à pied vers la résidence de [CAVIARDÉ], c’est-à-dire la [CAVIARDÉ]. [CAVIARDÉ] ont été trouvés morts (Homicide 2, Homicide 3 et Homicide 4) , et [CAVIARDÉ], blessés. Il s’agit du premier lieu où des membres de la GRC de Melfort se sont rendus, vers 6 h 23. Le suspect a pris la Ford F350 blanche de [CAVIARDÉ] qui se trouvait à la [CAVIARDÉ] et a quitté les lieux.

![Carte de la Nation crie de James Smith montrant les emplacements de deux résidences fréquentées par le suspect, la [CAVIARDÉ] et la [CAVIARDÉ].](/sites/default/files/img/jscn-review-003-fra.jpg)

Description de l'image

Carte de la Nation crie de James Smith montrant les emplacements de deux résidences fréquentées par le suspect. Une flèche pointe vers la [CAVIARDÉ], une flèche pointe vers la [CAVIARDÉ], le lotissement urbain de la Nation crie de James Smith est encerclé, et les emplacements des chemins School House et New York sont notés.

[CAVIARDÉ], avenue Edward Burns

À partir du chemin New York, le suspect a pris la route vers le nord, en se dirigeant vers le « lotissement urbain » de la NCJS (à quelque 6 km) et a fini par s’arrêter au [CAVIARDÉ], avenue Edward Burns, où il a attaqué et blessé [CAVIARDÉ], vers 6 h 14. Il a ensuite abandonné la Ford F-350 blanche et s’est dirigé vers le nord à pied, pour se rendre à une résidence voisine, au [CAVIARDÉ], avenue Edward Burns, où il a poignardé et tué [CAVIARDÉ] (Homicide 5) et blessé [CAVIARDÉ].

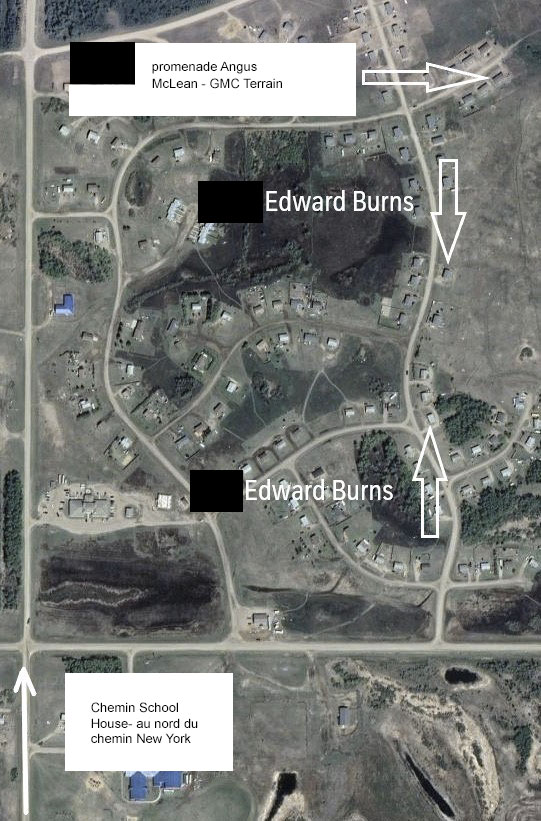

Description de l'image

Carte de la Nation crie de James Smith illustrant l’emplacement des résidences fréquentées par le suspect. Une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ], promenade Angus McLean où la GCM Terrain blanche a été volée, une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ], avenue Edward Burns, une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ], avenue Edward Burns, et l’emplacement du chemin School House en direction du nord à partir du chemin New York est noté.

[CAVIARDÉ], chemin North

Le suspect est demeuré dans ce secteur à pied, puis a volé une GMC Terrain blanche qui se trouvait au [CAVIARDÉ], promenade Angus McLean. À 6 h 19, il avait conduit le véhicule jusqu’au [CAVIARDÉ], chemin North (dans le secteur où s’était produite l’agression initiale, à 5 h 40). C’est à cet endroit que le suspect a attaqué [CAVIARDÉ], au moyen d’un couteau. Le suspect a poignardé [CAVIARDÉ] à plusieurs reprises. Pour sa part, [CAVIARDÉ] a reçu des coups non mortels. Le suspect et [CAVIARDÉ] ont quitté les lieux chacun au volant de leur propre véhicule : le suspect à bord de la GMC Terrain blanche, et [CAVIARDÉ] à bord d’un autobus scolaire. [CAVIARDÉ] a fini par succomber à ses blessures et a plus tard été retrouvé mort (Homicide 6) dans l’autobus scolaire, à quelque 2,5 km au sud-ouest de sa résidence.

![Carte de la Nation crie de James Smith montrant l’emplacement du [CAVIARDÉ], chemin North et l’endroit où se trouvait l’autobus scolaire.](/sites/default/files/img/jscn-review-005-fra.jpg)

Description de l'image

Carte de la Nation crie de James Smith montrant l’emplacement du [CAVIARDÉ], chemin North et l’emplacement où les enquêteurs ont trouvé l’autobus scolaire. Une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ], chemin North, une flèche pointe vers l’emplacement où l’autobus scolaire a été trouvé, et le lotissement urbain de la Nation crie de James Smith est encerclé.

C’est environ à ce moment-ci (6 h 20) que les deux premiers membres de la GRC sont arrivés dans la NCJS et ont entrepris le processus de déterminer l’ampleur de la situation (nombre de victimes et de lieux), en se fondant sur les appels de service déjà reçus et la gravité des blessures des victimes. Les membres de la GRC se sont d’abord rendus au [CAVIARDÉ], chemin New York, car ils croyaient qu’il s’agissait du lieu où était survenu le premier homicide. Comme il a déjà été mentionné, on croit que Damien aurait été la première victime de meurtre; toutefois, à ce moment-là, la GRC ne savait pas qu’il était mort et son corps n’avait pas encore été découvert. Un membre de la GRC est demeuré au [CAVIARDÉ], chemin New York, et l’autre s’est dirigé vers le nord (à quelque 10 km), pour se rendre au lieu de l’appel de service initial, à la résidence de [CAVIARDÉ], située au [CAVIARDÉ], chemin North. Le membre y est arrivé à 6 h 32.

[CAVIARDÉ], rue Abel McLeod

Après avoir réalisé une évaluation au [CAVIARDÉ], chemin North, le membre de la GRC s’est dirigé vers le sud (lotissement urbain), au [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod (à quelque 5,5 km), car deux autres décès avaient été signalés à cet endroit. À son arrivée, le membre a trouvé [CAVIARDÉ] assassinés (Homicide 7 et Homicide 8), ainsi que [CAVIARDÉ] blessés. Pendant qu’il se dirigeait vers le [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod, le membre de la GRC a croisé l’autobus scolaire qu’avait conduit [CAVIARDÉ] et qui se trouvait maintenant dans le fossé. Il ignorait toutefois à ce moment-là [CAVIARDÉ] était décédé. Le corps [CAVIARDÉ] a seulement été découvert à 8 h 28 ce jour-là.

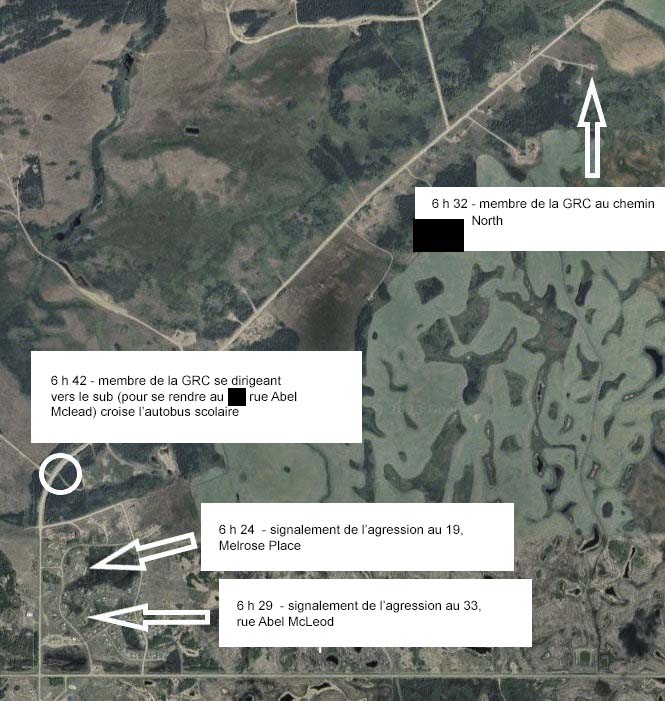

Description de l'image

Carte de la Nation crie de James Smith montrant les emplacements de plusieurs résidences où des attaques ont été signalées et les emplacements où la GRC est intervenue entre 6 h 24 et 6 h 42. Une flèche indique le [CAVIARDÉ], Melrose Place où une attaque a été signalée à 6 h 24, une flèche indique le [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod où une attaque a été signalée à 6 h 29, et une flèche indique le [CAVIARDÉ], chemin North où la GRC est intervenue à 6 h 32, et une flèche pointe vers l’emplacement où la GRC a croisé l’autobus scolaire à 6 h 42 en allant répondre au signalement au [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod.

[CAVIARDÉ], Melrose Place

Avant que le membre de la GRC se rende au [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod, le suspect avait abandonné la GMC Terrain blanche et s’était dirigé vers le nord à pied, jusqu’au [CAVIARDÉ], Melrose Place, où il a attaqué et blessé [CAVIARDÉ].

À ce moment-ci, on ne sait pas si le suspect savait que des membres de la GRC étaient arrivés dans la NCJS; les membres étaient appelés à se rendre à des endroits qui ne se trouvaient pas à proximité immédiate du suspect.

Le suspect est demeuré dans le lotissement urbain à pied, puis s’est rendu au [CAVIARDÉ], Angus McLean, où il a blessé [CAVIARDÉ], et ensuite à la résidence de sa mère, au [CAVIARDÉ], Melrose Place, puis au [CAVIARDÉ], allée George Burns, où il a attaqué et blessé [CAVIARDÉ], avant de voler leur Dodge Caravan rouge.

Retour au [CAVIARDÉ], avenue Edward Burns

Après avoir abandonné la Dodge Caravan rouge, le suspect est retourné au [CAVIARDÉ], avenue Edward Burns, où il avait déjà tué sa 5 victime [CAVIARDÉ]. Il a alors assassiné [CAVIARDÉ] (Homicide 9 et Homicide 10) avant de se déplacer à pied et de s’introduire par effraction dans une résidence voisine, au [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod, où il a volé la Nissan Rogue noire de [CAVIARDÉ].

Description de l'image

Carte de la Nation crie de James Smith montrant les emplacements de deux résidences fréquentées par le suspect et l’emplacement de la Dodge Caravan rouge abandonnée. Une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod où la Nissan Rogue noire a été volée, une flèche pointe vers le [CAVIARDÉ], avenue Edward Burns où le suspect est retourné, et une flèche pointe vers l’emplacement de la Dodge Caravan rouge abandonnée.

Pendant ce temps, le membre de la GRC était arrivé au [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod puis avait remarqué la GMC Terrain blanche. Le membre qui intervenait croyait qu’il s’agissait encore du véhicule à bord duquel le suspect se déplaçait; il ne savait pas qu’il se trouvait maintenant à bord d’une Nissan Rogue noire, à quelques maisons au nord de cet endroit. Étant donné la proximité des deux résidences, il est possible que le suspect ait vu la voiture de patrouille de la GRC et qu’il s’agisse de la première fois où le suspect ait été mis au courant de la présence de la GRC dans la NCJS, ce qui pourrait avoir entraîné son départ de la collectivité.

Description de l'image

Carte de la Nation crie de James Smith illustrant la distance entre les résidences fréquentées par le suspect et l’emplacement des membres de la GRC qui sont intervenus. L’emplacement du [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod est encerclé et l’emplacement du [CAVIARDÉ], rue Abel McLeod est encerclé, où la GRC s’est rendue à 6 h 43.

Le suspect quitte les lieux en direction sud – chemin School House

Le suspect, toujours à bord de la Nissan Rogue noire, a quitté les lieux en direction sud et s’est rendu à environ 3 km du lotissement urbain de la NCJS, au [CAVIARDÉ], chemin School House, où il a blessé [CAVIARDÉ].

De Kinistino jusqu’au [CAVIARDÉ], à Weldon

À 7 h, des signalements ont été reçus selon lesquels le suspect était arrivé à Kinistino, à quelque 27 km au sud-ouest de la NCJS, à la recherche d’essence. Le suspect a ensuite roulé 12 km vers l’ouest et est arrivé à Weldon. À 7 h 10, il s’est introduit par effraction dans la résidence au [CAVIARDÉ], où il a tué sa dernière victime, [CAVIARDÉ] (Homicide 11).

![Carte du lotissement urbain de Weldon avec une flèche pointant vers le [CAVIARDÉ], rue Central à Weldon. L’emplacement de la route no 682 à partir de Kinistino est indiqué.](/sites/default/files/img/jscn-review-011-fra.jpg)

À 7 h 12, la première de plusieurs alertes publiques a été diffusée par la GRC, laquelle informait le public des agressions au couteau dans la NCJS et demandait aux résidents de se mettre à l’abri.

Après son dernier meurtre, le suspect a été vu à divers endroits à Weldon, alors qu’il fouillait dans des véhicules et qu’il demandait de l’aide auprès de membres de la collectivité en disant qu’il avait été poignardé. Selon des témoins, le suspect était couvert de sang. À 7 h 24, la Nissan Rogue noire a été vue sur caméra vidéo en train de se déplacer vers le sud, vraisemblablement pour sortir de Weldon.

À 7 h 57, une deuxième alerte publique a été diffusée : le nom et la description physique du suspect ont été fournis, ainsi que la description du véhicule présumé qu’il conduisait.

Signalements du suspect aperçu sur la route 41

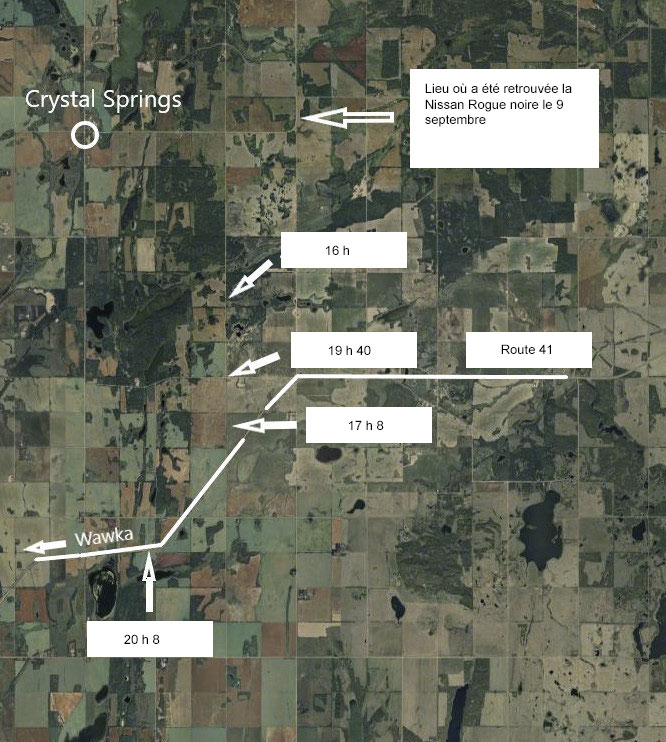

Entre 16 h et 20 h 8, on a reçu un grand nombre de signalements de gens ayant vu un suspect seul (Myles Sanderson) près de la route 41, entre Melfort et Wakaw. À ce moment-là, Damien avait déjà été tué, mais son corps allait seulement être découvert le lendemain. L’un des plaignants connaissait le suspect personnellement en raison de liens familiaux. Le Détachement de la GRC de Wakaw a donné suite aux signalements, mais n’a pas été en mesure de retrouver ni le suspect ni la Nissan Rogue noire.

Description de l'image

Carte décrivant la région de Crystal Springs/route 41 et indiquant les emplacements où le suspect a été vu et où la Nissan Rogue noire a été retrouvée. Crystal Springs est encerclé, une flèche indique l’endroit où le suspect a été vu à 16 h, une flèche indique l’endroit où le suspect a été vu à 19 h 40, une flèche indique l’endroit où le suspect a été vu à 17 h 08, une flèche indique l’endroit où le suspect a été vu à 20 h 08, une flèche indique la direction de Wawka et une flèche indique le lieu où a été retrouvée la Nissan Rogue noire le 9 septembre.

7 septembre

Secteur de Crystal Springs

À 14 h 6, [CAVIARDÉ] a téléphoné au 911 pour signaler une introduction par effraction dans sa résidence, située près de Crystal Springs, et le vol de sa Chevrolet Avalanche blanche.

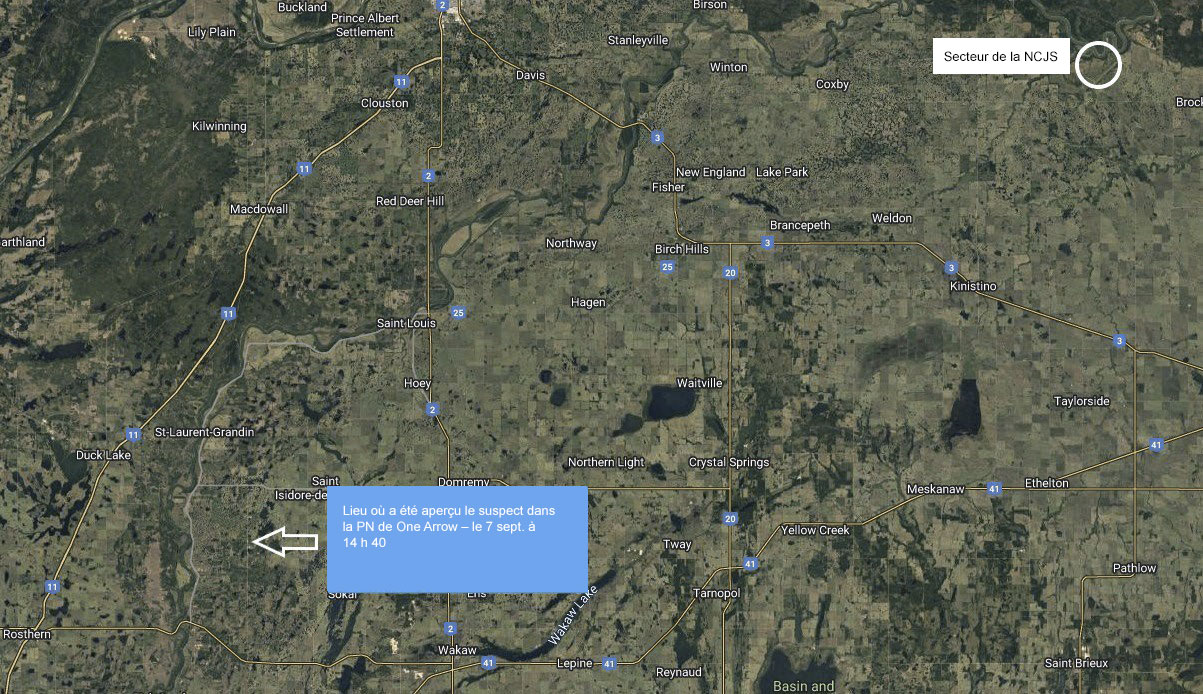

Première Nation de One Arrow

Vers 14 h 40, [CAVIARDÉ] a signalé que le suspect se trouvait à sa résidence, située au [CAVIARDÉ], Première Nation de One Arrow. Le suspect était à l’extérieur de la résidence et demandait qu’on le conduise jusqu’à la ville. [CAVIARDÉ] a dit au suspect que sa camionnette ne fonctionnait pas et l’a observé partir à grande vitesse à bord de la Chevrolet Avalanche blanche, en se dirigeant vers l’ouest.

À 15 h 17, un véhicule de police banalisé a repéré la Chevrolet Avalanche blanche, qui roulait en direction ouest sur la route 312, vers Rosthern. Le suspect a fini par se rendre compte qu’il avait été repéré et a commencé à fuir la police; une poursuite s’est ensuivie. Le véhicule du suspect roulait vers le sud dans la voie en direction nord de la route 11 (vers Saskatoon), jusqu’à ce que la GRC force la Chevrolet Avalanche blanche à quitter la route, au sud de Rosthern, à 15 h 32.

Le suspect a été arrêté et s’est immédiatement retrouvé en état de détresse médicale. Les services médicaux d’urgence ont transporté le suspect à l’hôpital de Saskatoon à 15 h 51. Toutefois, le décès du suspect a été prononcé à 16 h 38, malgré les efforts déployés pour le réanimer.

Intervention initiale

Avant d’examiner toute intervention ayant fait suite à l’appel initial ou aux appels initiaux dans le cadre de l’incident survenu dans la Nation crie de James Smith (NCJS) et à Weldon, il convient de donner un aperçu du Détachement de la GRC de Melfort, des collectivités touchées et du processus de répartition des appels au 911, afin de replacer la situation dans son contexte.

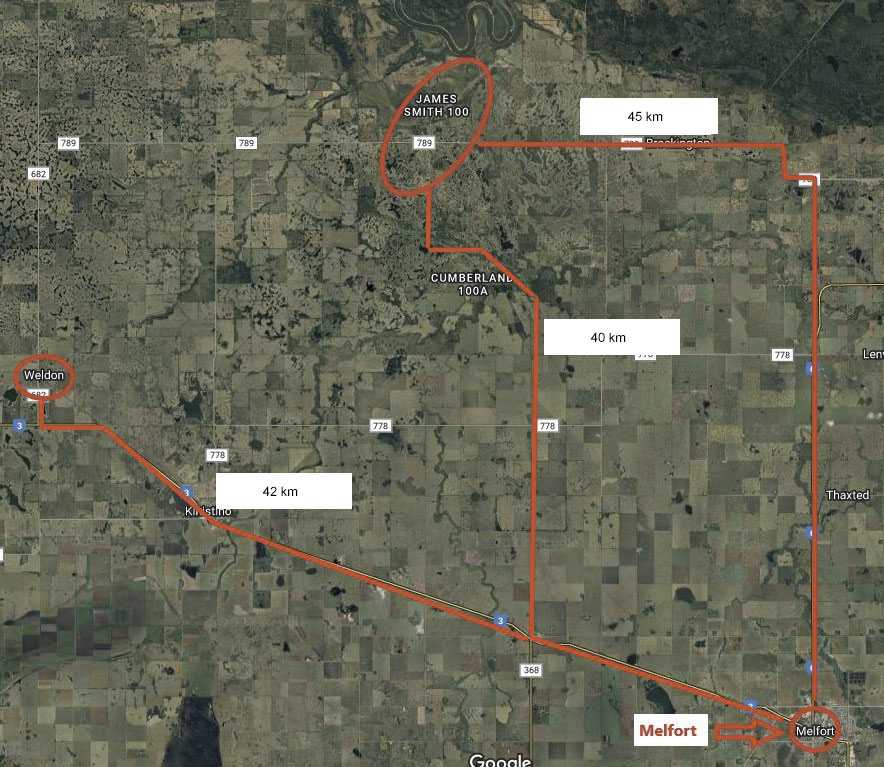

C’est le Détachement de la GRC de Melfort qui assure le maintien de l’ordre dans les collectivités de la NCJS et de Weldon. La NCJS est située à environ 45 km au nord-ouest de Melfort, a une population d’environ 1 800 personnes et s’étend sur une superficie d’environ 150 km carrés. Weldon, pour sa part, est un petit village d’environ 200 personnes situé à 42 km au nord-ouest de Melfort.

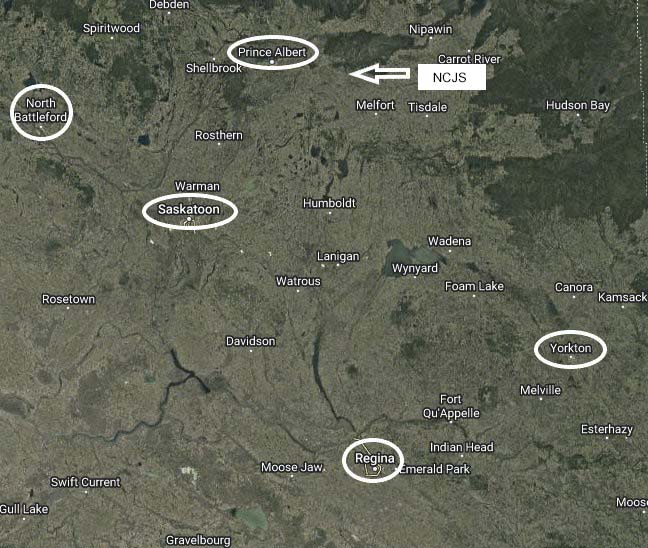

Description de l'image

Carte du territoire desservi par le Détachement de la GRC de Melfort, illustrant la distance entre Melfort, Weldon et la Nation crie de James Smith. La distance entre Melfort et la Nation crie de James Smith est de 40 à 45 kilomètres, selon l’itinéraire emprunté. La distance entre Melfort et Weldon est de 42 kilomètres.

Lorsque son effectif est complet, le Détachement de la GRC de Melfort compte seize policiers en uniforme. Le Détachement est dirigé par un sergent d’état-major et compte deux caporaux et treize gendarmes. Onze des gendarmes travaillent aux Services généraux, un gendarme est affecté à un poste réservé aux Premières Nations et un gendarme est affecté aux services de liaison avec les tribunaux. Le Détachement de Tisdale se trouve à environ 40 km à l’est de Melfort et son horaire de quarts de travail est fusionné avec celui du Détachement de Melfort. L’effectif complet du Détachement de Tisdale compte huit policiers en uniforme, dont un sergent, un caporal et six gendarmes.

Le jour de l’incident ayant fait un grand nombre de victimes dans la NCJS/à Weldon, il y avait treize membres opérationnels au Détachement de Melfort et six au Détachement de Tisdale..

[CAVIARDÉ]

Comme il sera expliqué plus loin dans la présente section, lors de l’appel de service initial en provenance de la NCJS, un membre du quart de jour était « en disponibilité » (mais il était au bureau), et un autre membre avait été désigné pour lui servir de renfort (il était chez lui) (chapitre 16.9 du MO de la GRC, Renforts).

Dans un effort visant à obtenir des ressources additionnelles durant l’intervention menée en réponse à l’incident, un appel à l’Équipe de protection et d’intervention (EPI) a été lancé par l’entremise du gouvernement de la Saskatchewan. Un certain nombre d’agents de conservation et de membres de la Patrouille routière de la Saskatchewan qui se trouvaient dans les environs ont répondu à l’appel.

L’EPI du gouvernement de la Saskatchewan a été créée en 2017 en tant qu’initiative visant à réduire la criminalité dans les zones rurales de la province. Le programme fait appel à des membres de la Patrouille routière et à des agents de conservation dotés de pouvoirs élargis qui travaillent avec la GRC et les services de police municipaux de la province dans le but d’améliorer l’intervention de la police lors d’appels de service urgents.

Appels au 911

L’Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan (ASPS) fournit un accès aux services d’urgence du 911 dans toute la province par l’entremise du système Sask911. Des opérateurs formés aux services du 911 reçoivent les appels destinés à la police, aux services d’incendie, aux services de sauvetage et aux services médicaux d’urgence. Après avoir déterminé la nature de l’urgence, ils transfèrent l’appel à un répartiteur des appels d’urgence.

En Saskatchewan, les appels au 911 se rendent aux Centres téléphoniques de sécurité publique (CTSP) situés à Regina, à Saskatoon et à Prince Albert. Les appels au 911 qui proviennent de l’extérieur des frontières municipales de Saskatoon et de Regina sont dirigés vers Prince Albert.

C’est le CTSP de Prince Albert qui a d’abord reçu les appels au 911 liés à l’incident ayant fait un grand nombre de victimes dans la NCJS/à Weldon. Après une évaluation initiale visant à déterminer si ces appels relevaient des services de police, des services d’incendie ou des services médicaux d’urgence (SMU), ils ont été transférés à la Station de transmissions opérationnelles (STO) de la Division, puisqu’il s’agissait d’une affaire concernant la police. Cette question est examinée plus en profondeur dans la section Communications opérationnelles du présent rapport.

Mesures tactiques et intervention lors de l’appel initial

Généralement, on fait appel à la police dans des situations qui sont soit sous contrôle (c’est-à-dire qu’il n’y a plus de menace pour la sécurité du public ou des policiers), soit en cours (c’est-à-dire que l’information dont on dispose est limitée et qu’il y a un danger imminent pour les membres du public et/ou les policiers). Le type de situation dictera si les mesures à prendre par les membres qui interviennent au départ relèvent davantage de l’enquête ou de la démarche tactique.

En ce qui concerne l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, la STO a d’abord communiqué avec le gendarme Tanner Maynard (gendarme Maynard), du Détachement de Melfort, vers 5 h 44; il était déjà au Détachement, car il avait été appelé plus tôt à s’y rendre dans le cadre d’un incident non connexe. Le premier plaignant a signalé que le suspect et son frère étaient entrés par effraction chez lui et l’avaient poignardé, lui infligeant des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger. Le suspect et son frère étaient ensuite repartis dans une direction inconnue.

Après la répartition, et conformément aux politiques, le gendarme Maynard a immédiatement appelé le membre qui avait été désigné pour lui servir de renfort, le gendarme Dave Miller (gendarme Miller). Lorsque le gendarme Miller est arrivé au Détachement, le gendarme Maynard l’attendait déjà dans son véhicule de police. Le gendarme Miller a rejoint le gendarme Maynard et tous deux sont partis à bord du même véhicule en direction de la NCJS, environ 9 minutes après la répartition. À ce moment-là, une seule plainte avait été reçue, et les deux policiers croyaient qu’ils intervenaient par suite d’une seule agression à l’arme blanche pour laquelle les suspects avaient déjà quitté les lieux.

Pendant qu’ils roulaient vers la NCJS, ils ont commencé à recevoir des mises à jour de la STO et du groupe des Services de soutien opérationnel aux membres (SSOM) (explications à venir). Il était évident que la situation évoluait rapidement, car le nombre de victimes et de lieux touchés augmentait sans cesse. À leur arrivée sur les lieux, ils se sont fiés aux renseignements tirés des plaintes initiales et ultérieures (qu’ils recevaient de la STO et des SSOM) ainsi qu’à leurs propres observations pour prendre des décisions tactiques, qui seront examinées dans le cadre du présent objectif.

Le chapitre 16.9.3.1 du Manuel des opérations précise que, lorsqu’ils interviennent à la suite d’un incident, les membres doivent faire une évaluation du risque conformément au chapitre 17.1 du Manuel des opérations (Modèle d’intervention pour la gestion d’incidents), qui sera expliquée plus loin.

À leur arrivée dans la NCJS, environ 28 minutes après avoir quitté Melfort, les premiers membres à intervenir se sont d’abord rendus sur les lieux précisés, en commençant par la [CAVIARDÉ] du chemin New York. Lorsqu’ils y ont trouvé les premières victimes décédées, les gendarmes Maynard et Miller ont discuté de la stratégie à employer par la suite. Ils avaient très peu de temps pour élaborer un plan, car l’information continuait d’arriver tandis que la situation évoluait. Ils ont alors décidé de se séparer; le gendarme Miller resterait sur place pour donner les premiers soins aux victimes et assurer la continuité sur les lieux (chapitre 1.2.2.4 du Manuel des opérations) de ce qu’ils croyaient être les premiers homicides. Le gendarme Maynard, pour sa part, se rendrait plus au nord, sur les lieux d’où était provenu le premier appel, tout en continuant de faire un « tri » des victimes et des nouveaux lieux touchés à mesure qu’il recevait l’information. À ce moment-là, ils ignoraient où se trouvaient les suspects, et le nombre de victimes et de lieux touchés ne cessait d’augmenter (voir la Chronologie de l’incident ci dessus).

Nombre d’agents à bord d’un même véhicule

L’examen a révélé que les gendarme Maynard et Miller méritent d’être félicités pour leurs actions dans le cadre de l’intervention globale durant cet incident. Leur travail a été remarquable, dans une situation incroyablement difficile. Ils ont réagi rapidement, de manière décisive, et ont eu à relever des défis inimaginables.

Ceci étant dit, dans les présentes circonstances, la décision de se séparer a mis les deux agents dans une situation tactique désavantageuse, au moins pendant un certain temps. Les suspects (car on croyait encore qu’ils étaient deux à ce moment-là), étaient encore en fuite, et lorsque le gendarme Maynard est arrivé au [CAVIARDÉ], chemin North, une distance d’environ 12 km les séparait maintenant, lui et le gendarme Miller. La réception des téléphones portables était mauvaise (explications à venir), et le gendarme Miller n’aurait eu aucun moyen de prêter main-forte au gendarme Maynard si celui-ci avait croisé le ou les suspects. Par ailleurs, si le ou les suspects étaient revenus à la [CAVIARDÉ] du chemin New York, le gendarme Miller se serait retrouvé seul. Bien que cela ne se soit pas produit, il convient d’analyser les circonstances et les risques inhérents à une telle situation.

Une autre question qui se pose, toutefois, est celle de savoir si les deux gendarmes ont été désavantagés sur le plan tactique uniquement en raison du fait qu’ils se sont séparés ou, aussi, en partie parce qu’ils avaient décidé de se déplacer ensemble dans un même véhicule. Cette question est complexe et, sur le plan organisationnel, il n’existe pas encore de politique ou de directive nationale sur la question des patrouilles à une ou à deux personnes. En rétrospective, certains pourraient dire qu’il était préférable qu’ils se déplacent dans un même véhicule, s’ils ne s’étaient pas séparés à un moment donné. Ainsi, ils auraient été deux et auraient été ensemble s’ils étaient tombés sur le ou les suspects. Par contre, d’autres pourraient soutenir que le fait de se déplacer dans deux véhicules distincts leur aurait permis de couvrir plus de terrain, de chercher le ou les suspects et de se rendre sur les lieux d’autres appels, tout en restant à proximité l’un de l’autre.

Bien que l’on se penche encore aujourd’hui sur les avantages et les inconvénients, pour les policiers, de se déplacer seul ou à deux dans un même véhicule de patrouille, on peut affirmer que les patrouilles à deux personnes sont plus courantes dans les grandes municipalités, où il y a généralement plus de ressources dans les environs. Cependant, si certains sont pour et d’autres sont contre les patrouilles à deux agents dans les grandes municipalités, il devient moins évident de déterminer la meilleure option tactique à employer dans les zones rurales, ou lorsque seulement deux membres sont disponibles au départ.

La solution la plus évidente serait de toujours déployer le plus grand nombre de membres possible avec le plus grand nombre de véhicules de patrouille possible. Cependant, dans les faits, ce scénario est rarement envisageable en région rurale de nos jours. Puisqu’il s’agit de la réalité actuelle, la GRC gagnerait à analyser cette question plus en profondeur. La présente analyse attire l’attention sur les risques que pose la décision de se séparer, peu importe le nombre désigné de membres dans un même véhicule.

Modèle d’intervention pour la gestion des incidents

Le MIGI est l’outil dont se servent les agents de la GRC pour évaluer et gérer les risques lors de toute rencontre avec des membres du public. Ce modèle est principalement utilisé comme ligne directrice pour aider les agents à articuler le processus de prise de décisions au moment de choisir une option d’intervention en particulier. Les membres qui sont intervenus lors du présent incident n’ont pas eu à confronter le suspect à leur arrivée dans la NCJS après l’appel initial, et par conséquent, il n’y a pas lieu de se demander si le bon outil d’intervention a été utilisé à ce moment-là. Cela dit, on trouve systématiquement dans toutes les composantes du MIGI la notion selon laquelle la simple présence d’un agent est un facteur clé de l’intervention. Comme il a été indiqué dans la Chronologie de l’incident, le moment où le suspect a vu les membres de la GRC dans la NCJS a peut-être contribué à le faire s’en aller de la communauté.

Lorsqu’il s’agit de déterminer le niveau d’intervention nécessaire en fonction des circonstances, les diverses étapes du MIGI mettent en évidence la nécessité d’évaluer constamment le risque pendant toute la durée d’une situation.

Le groupe des Services de soutien opérationnel aux membres (SSOM) a communiqué avec le chef du Détachement de la GRC de Melfort, le sergent d’état-major Darren Simons (sergent d’état-major Simons), peu de temps après la répartition initiale pour l’informer de ce qui se passait. Une explication plus détaillée des SSOM se trouve à la section Structure de commandement du présent rapport; toutefois, pour donner un peu de contexte à ce moment-ci, mentionnons que le groupe des SSOM compte des sous-officiers supérieurs de la GRC sur place en permanence (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) à la Station de transmissions opérationnelles (STO) à Regina. Des membres des SSOM peuvent également être consultés en l’absence de superviseurs ou du chef de détachement. Le sergent d’état-major Simons a demandé au membre des SSOM d’entamer le processus de mobilisation de policiers et de ressources supplémentaires.

À son arrivée dans la NCJS, le sergent d’état-major Simons a rencontré le gendarme Maynard, qui lui a fourni une vue d’ensemble des événements survenus jusqu’alors. Après avoir déterminé que le gendarme Maynard avait la situation bien en main, le sergent d’état-major Simons l’a quitté pour continuer à coordonner et à sécuriser les autres lieux. Tandis que les appels continuaient d’arriver pour signaler d’autres décès ou blessures, le sergent d’état-major Simons se rendait aux divers endroits touchés, selon les besoins.

WQu’ils en aient eu conscience ou non, les agents ont suivi, durant l’intervention initiale par suite de l’incident survenu dans la NCJS/à Weldon, les principes établis du Système de commandement en cas d’incident (explications à venir à la section Structure de commandement).

Bien que le gendarme Maynard ait géré la situation de manière efficace, il convient quand même de mentionner qu’il existe un certain nombre de cours en ligne auxquels tous les membres réguliers ont accès et qui offrent une formation de base en matière de gestion des incidents critiques. Cette formation découle des recommandations formulées dans le rapport MacNeil.

Parmi les cours disponibles, mentionnons les suivants :

Intervention initiale en situation de crise (ICIR) – niveau 100 : Ce cours donne aux membres réguliers les connaissances nécessaires pour prendre efficacement le commandement et le contrôle d’un incident critique de manière logique et méthodique, jusqu’à ce qu’un commandant des interventions critiques (CIC) prenne la relève.

Exercices sur table – Intervention initiale en situation de crise du Détachement : Ce cours vise à mieux préparer les superviseurs à gérer et à superviser un incident critique jusqu’à ce qu’un commandant des interventions critiques (CIC) prenne la relève. Un certain nombre de scénarios conçus sous la forme d’exercices sur table sont proposés aux équipes pour qu’elles planifient et mettent en pratique leur intervention en cas d’incident critique dans une zone qui relève du Détachement.

Si cela n’est pas déjà une priorité, il faut continuer à encourager les membres débutants et les superviseurs à suivre la formation de base ICIR afin qu’ils puissent être le mieux préparés possible à tout incident critique futur.

À mesure que la situation évoluait, on effectuait un triage des victimes, qui recevaient des soins des services médicaux d’urgence (SMU) ou des premiers intervenants de la collectivité, tandis que l’ambulance aérienne du STARS transportait certains des blessés à l’hôpital. La situation était chaotique, et certains l’ont comparée à une zone de guerre. Tandis qu’arrivaient des ressources additionnelles de la GRC dans la NCJS, celles-ci se voyaient abordées par des membres de la collectivité, dont certains qui étaient couverts de sang, pour être dirigées vers de nouveaux lieux. Les familles des victimes étaient présentes sur les lieux, à la recherche de réponses et d’information. En outre, on craignait de nouvelles violences par représailles une fois que la communauté avait appris l’identité des responsables présumés.

Cette « première vague » de membres de la GRC chargés de l’intervention ont été forcés par les circonstances de gérer eux-mêmes la situation, avec l’appui des SSOM (explications à venir), jusqu’à l’arrivée de ressources de supervision additionnelles. Les tâches consistant à faire le triage des lieux et des victimes, en affectant les ressources au fur et à mesure qu’elles étaient disponibles, ont été accomplies selon les principes du commandement et du contrôle, une notion couramment utilisée pour décrire la majorité des opérations policières menées au Canada.

Le mot commandement fait référence à la chaîne de commandement à laquelle les services de police adhèrent naturellement afin de gérer tout type d’incident dès le départ. Les principes du commandement et du contrôle sont évolutifs et permettent une intervention également évolutive de la part des services de police si un incident en vient à se transformer en incident critique. Souvent, les rôles et les tâches sont fondés sur le grade, l’ancienneté ou l’expérience.

Comme il sera expliqué dans la section suivante, depuis les premiers appels de service en provenance de la NCJS jusqu’à ce que l’on reconnaisse que l’incident était plus vaste et grave qu’on ne l’avait cru au départ, d’autres structures de commandement ont été mises en place

Communications radio

Lors d’incidents très stressants comme celui décrit ci-dessus, les protocoles de communication radio peuvent avoir tendance à s’éroder. Les agents qui intervenaient et qui communiquaient ensemble avec leur ordinateur portable (lorsque cela était possible) ou la radio dans leur véhicule de police ont en grande partie utilisé les communications radio de manière appropriée. Bien que l’on ne sache pas exactement à quel moment un canal radio crypté réservé a été défini, le langage clair est surtout ce qui a été utilisé. On a signalé que des codes-10 ont parfois été diffusés; toutefois, cela ne semble pas avoir créé de lacunes dans la communication. Il n’y a eu aucune occasion où les lacunes en matière de communication ont découlé d’un mauvais protocole radio ou d’une mauvaise façon de communiquer de la part des membres.

Les membres peuvent avoir tendance à éviter d’utiliser le langage clair lorsqu’ils ne savent pas si leur communication est chiffrée, afin d’éviter que les détails ne soient diffusés au grand public. Étant donné que les codes-10 de la GRC sont largement disponibles dans le domaine public, le risque posé par l’utilisation du langage clair, que la communication soit chiffrée ou non, était minime, en particulier au cours de cet incident. La question des communications radio est abordée plus en détail dans la section Communications opérationnelles du présent document.

Certains membres interrogés dans le cadre de l’examen ont indiqué que la formation par scénarios Déploiement rapide pour action immédiate (DRAI) leur avait été utile durant les incidents stressants lors desquels ils étaient intervenus et où une communication claire avait été indispensable.

Abstraction faite du langage utilisé durant cet incident critique, il faut mentionner que la réception radio était très mauvaise dans la NCJS. On a signalé que les membres devaient sortir des résidences chaque fois qu’ils souhaitaient faire une transmission au moyen de la radio portative. Les membres ont déclaré que cette situation avait été chose courante dans la NCJS. Pratiquement tous les membres interrogés durant l’examen ont dit avoir eu des problèmes causés par la mauvaise réception radio dans la NCJS.

[CAVIARDÉ]. Il convient cependant d’ajouter que, bien que le [CAVIARDÉ] offre une solution à la mauvaise réception radio, dans la réalité, il ne fonctionne que dans un type de scénario très précis et n’est pas pratique dans la plupart des cas.

Même si le téléphone cellulaire n’est pas aussi efficace que la radio, tous les membres qui sont intervenus dans la NCJS en avaient un, et on a dit qu’ils avaient offert une solution de rechange efficace à la radio. On examine la question de la mauvaise réception radio dans la NCJS plus en profondeur dans la section Communications opérationnelles du présent rapport.

Équipement et options d’intervention

On avait inclus dans les objectifs du présent rapport un examen de l’équipement auquel les membres avaient accès, de l’équipement dont ils ont eu besoin et des Rapports après action; il convient donc de les présenter brièvement ici. Les quelques 500 policiers qui ont été appelés à intervenir dans la NCJS/à Weldon n’ont pas tous été interrogés dans le cadre du présent examen; l’accent a été mis sur les membres de première ligne qui se sont retrouvés ou qui auraient pu se retrouver dans les situations les plus compromettantes en raison de leur rôle. Les paragraphes qui suivent concernent les agents qui sont intervenus initialement et les membres du Groupe tactique d’intervention (GTI).

Agents chargés de l’intervention initiale

Les deux membres appelés à intervenir les premiers dans la NCJS portaient tous les deux l’uniforme de travail et étaient équipés de leur pistolet de service chargé et de deux chargeurs pleins additionnels. L’un d’eux avait son arme à impulsions, qu’il avait été formé à utiliser.

[CAVIARDÉ]. Ces options d’intervention sont restées avec le gendarme Maynard dans le véhicule de police lorsque le gendarme Miller et lui se sont séparés après avoir constaté l’ampleur de la situation à leur arrivée dans la NCJS (voir ci-dessus). [CAVIARDÉ]