Crimes et incidents motivés par la haine au Canada : Faits, tendances et informations pour les policiers de première ligne

Remarque

Ce document a été élaboré par le secteur de Politique stratégique et transformation, sous la direction de Sara Thompson, experte reconnue en la matière et professeure à l'Université métropolitaine de Toronto, alors qu'elle était sous contrat avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Le document a bénéficié des contributions et du soutien d'experts internes en la matière et de membres du Groupe de travail sur les crimes haineux, coprésidé par la GRC et la Fondation canadienne des relations raciales.

Les informations ont été initialement compilées en 2023, puis mises à jour en 2025, et continueront d'être mises à jour régulièrement.

Veuillez noter que la GRC n'a aucun lien avec les médias, les organisations non gouvernementales, les articles ou recherches universitaires, les sites Web, les rapports ou les enquêtes journalistiques qui peuvent être mentionnés dans le présent document. Tous les articles médiatiques et les références de recherche figurant dans ce répertoire sont fournis à titre indicatif uniquement et ne reflètent pas explicitement les opinions de la GRC.

Les informations compilées pour ce répertoire comprennent des données allant jusqu'à l'année civile 2024. Les nouveaux ensembles de données, s'ils sont disponibles, peuvent être consultés sur le Centre d'information sur les données policières de Statistique Canada.

Sur cette page

- Le crime haineux : concepts et définitions

- Les crimes haineux et le Code criminel du Canada

- Le crime haineux au Canada : tendances et caractéristiques

- Les victimes de crimes haineux : groupes ciblés

- Groupes haineux au Canada

- Discours haineux et liberté d’expression au Canada

- Crimes et incidents motivés par la haine : signalement par les victimes et la communauté et pourquoi c’est important

- Les répercussions de la haine sur les victimes, les communautés et la société

- Victimisation, traumatisme et importance d’une intervention policière centrée sur la victime : fiche d’information et glossaire des termes

- Soutien aux victimes de crimes haineux : un aspect essentiel de l’intervention policière et types de soutien dont les victimes ont besoin et qu’elles souhaitent

- Cyberhaine : fiche d’information

- Y a-t-il un lien entre les crimes haineux et l’extrémisme violent?

- Prévention des crimes haineux : un complément et un supplément importants aux approches réactives fondées sur l’application de la loi

- Références

Renseignements sur les droits d’auteur

Crimes et incidents motivés par la haine au Canada : Faits, tendances et informations pour les policiers de première ligne

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la Gendarmerie royale du Canada, 2025

- ISSN 2818-310X

- Numéro de catalogue PS61-56F-PDF

Liste des acronymes et abréviations

- 2ELGBTQI+

- Deux Esprits, Lesbienne, Gai, Bisexuel, Transgenre, Queer, Intersexuels, Plus

- ACCP

- Association canadienne des chefs de police

- ADL

- Anti-Defamation League (Ligue anti-diffamation américaine)

- DUC

- déclaration uniforme de la criminalité

- EVCI

- extrémisme violent à caractère idéologique

- EVCP

- extrémisme violent à caractère politique

- EVCR

- extrémisme violent à caractère religieux

- GRC

- Gendarmerie royale du Canada

- Incel

- célibataire involontaire

- SCRS

- Service canadien du renseignement de sécurité

Liste des figures

Liste des graphiques

- Graphique 1 : Crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2009 à 2024

- Graphique 2 : Crimes haineux déclarés par la police au Canada selon la province ou le territoire de 2017 à 2024

- Graphique 3 : Crimes haineux signalés par type d'infraction, 2024

- Graphique 4 : Taux de crimes haineux violents et non violents déclarés par la police au Canada, 2015 à 2024

- Graphique 5 : Crimes haineux déclarés par la police ciblant la religion, 2015 à 2024

- Graphique 6 : Crimes haineux déclarés par la police selon la religion, 2020 à 2024

- Graphique 7 : Crimes haineux motivés par la race ou l’origine ethnique déclarés par la police, 2015 à 2024

- Graphique 8 : Crimes haineux motivés par l’orientation sexuelle déclarés par la police, 2015 à 2024

- Graphique 9 : Crimes haineux motivés par le sexe our le genre déclarés par la police, 2015 à 2024

Le crime haineux : concepts et définitions

Qu'est-ce qu'un crime haineux?

Le crime haineux est un terme juridique général qui englobe divers motifs, auteurs, victimes, comportements et préjudices.

Le Groupe de travail sur les crimes haineux définit un crime haineux comme une infraction pénale commise contre une personne ou un bien, motivée en tout ou en partie par des préjugés, des préjugés ou de la haine fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, le handicap mental ou physique, l'orientation sexuelle ou l'identité ou l'expression de genre, ou sur tout autre facteur similaire. Cette définition a été approuvée par l'Association canadienne des chefs de police (ACCP) et adoptée par l'Enquête sur la déclaration uniforme de la criminalité (DUC).

Les crimes haineux touchent non seulement les victimes individuelles, mais aussi l’ensemble de la communauté. Les crimes haineux ont également des conséquences qui vont bien au-delà d’un incident spécifique et sont particulièrement préoccupants car ils :

- peuvent présenter des caractéristiques particulièrement violentes et agressives;

- causent des traumatismes aux victimes, à leur famille et à leurs amis;

- peuvent faire craindre d’être la cible de futurs crimes;

- peuvent s’intensifier et entraîner des représailles;

- peuvent perturber les communautés;

- menacent les valeurs nationales de tolérance et d’inclusion.

Il est important de noter que si la haine peut être un facteur de motivation dans ce type d’infraction, elle n’est souvent pas le seul facteur sous-jacent. Des recherches démontrent que les crimes haineux sont souvent motivés par de multiples facteurs, notamment l’ignorance, la peur, la colère et les griefs sociaux et politiques (Janhevich, 2001; Tétrault, 2019; Thompson, Ismail et Couto, 2020), ce qui peut poser des défis juridiques pour déterminer et démontrer la motivation haineuse. En d'autres termes, pour qu'une personne soit reconnue coupable d'un crime haineux, il faut d'abord prouver devant un tribunal que l'infraction était motivée entièrement ou en partie par la haine.

Ressource supplémentaire

Série de vidéos informative :

Qu’entend-on par incident motivé par la haine?

Les incidents motivés par la haine présentent les mêmes caractéristiques que les crimes motivés par la haine, mais ne répondent pas aux critères juridiques requis pour être classés comme des infractions pénales en vertu du Code criminel du Canada. En d'autres termes, les incidents motivés par la haine sont des actes non criminels commis à l'encontre d'une personne ou d'un bien et motivés par des préjugés, des préjugés ou de la haine fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, le handicap mental ou physique, l'orientation sexuelle ou l'identité ou l'expression de genre, ou tout autre facteur similaire. Voici quelques exemples d'incidents motivés par la haine :

- Partager du matériel discriminatoire en personne ou le publier sur Internet;

- Intimider une personne sur les réseaux sociaux en raison de sa religion;

- Utiliser des insultes ou des épithètes racistes;

- Insulter quelqu’un en raison de son origine nationale ou ethnique;

- Faire des blagues offensantes sur la couleur de peau ou l’orientation sexuelle d’une personne.

Même si les incidents motivés par la haine ne donnent pas nécessairement lieu à des infractions pénales, il est important que les agents qui interviennent prennent ces incidents au sérieux et tiennent compte de leurs répercussions et des préjudices causés aux personnes et à leurs communautés. Cela inclut le risque de susciter la peur au sein des communautés touchées.

Une réponse rapide, empreinte de compassion et centrée sur les victimes contribue à atténuer les effets de la haine, à rassurer les victimes et leur communauté élargie, et à amorcer le processus de guérison.

Les crimes haineux et le Code criminel du Canada

Aperçu des articles applicables et des facteurs aggravantes généraux prévus par la loi

Les crimes haineux sont des incidents criminels dont il est établi qu'ils ont été motivés en tout ou en partie par la haine envers une personne ou un groupe identifiable. Selon le paragraphe 318(4) du Code criminel, les groupes identifiables sont définis comme toute partie du public qui se distingue par la couleur, la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, ou la déficience mentale ou physique. Il est important de reconnaître que les crimes et incidents haineux peuvent également être motivés en tout ou en partie par la haine envers une intersection de plusieurs de ces identités.

Le Code criminel contient plusieurs dispositions relatives aux crimes haineux :

- Encouragement au génocide [paragraphe 318(1)];

- Incitation publique à la haine [paragraphe 319(1)]; lorsqu’une personne encourage délibérément la haine à l’égard d’un groupe indentifiable.

- Fomenter volontairement la haine [paragraphe 319(2)]; toute personne qui, en communiquant des déclarations autres que dans le cadre d’une conversation privée, encourage délibérément la haine à l’égard d’un groupe identifiable. La déclaration peut être verbale, écrite ou enregistrée et peut inclure des gestes, des signes, des photographies et des dessins.

- Fomenter volontairement l’antisémitisme [paragraphe 319(2,1)];

- Les infractions liées aux thérapies de conversion (articles 320.101 à 104 et paragraphe 273.3(1)); toute forme de traitement qui vise à modifier activement l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne.

- Méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc. [paragraphe 430(4,1)]; par exemple, vandaliser un lieu de culte tel qu'une église, une synagogue, un temple, un gurdwara ou une mosquée). Le sous-alinéa 718.2(a)(i) du Code criminel prévoit des peines plus sévères lorsqu'un délinquant est condamné pour une infraction pénale et qu'il existe des preuves que l'infraction était motivée uniquement ou en partie par la haine. En termes simples, tout acte criminel peut être considéré comme un crime motivé par la haine ou les préjugés si la motivation par la haine peut être prouvée.

- Les articles pertinents du Code criminel pour chacune de ces infractions, ainsi que les facteurs aggravants généraux prévus par la loi, sont reproduits ci-dessous.

En plus de ces infractions, le sous-alinéa 718.2(a)(i) du Code criminel contient une disposition clé qui prévoit des peines plus sévères lorsqu’un délinquant est condamné pour une infraction criminelle s’il existe des preuves que l’infraction a été motivée, en tout ou en partie, par la haine.

Les articles pertinents du Code criminel du Canada pour chacune de ces infractions, ainsi que les circonstances aggravantes générales, prévues par la loi, sont reproduits ci-dessous.

Consentement du procureur général

Il existe des procédures à suivre pour poursuivre les auteurs de crimes haineux. En vertu des articles 318(3) et 319(6) du Code criminel, le consentement du procureur général de la province doit être obtenu pour poursuivre les auteurs des infractions suivantes : encouragement au génocide, fomenter volontairement la haine et fomenter volontairement l'antisémitisme.

Lois relatives aux crimes haineux

Encouragement au génocide

- 318(1)

- Toute personne qui prône ou encourage le génocide est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

- 318(2)

-

Dans le présent article, le terme « génocide » désigne l'un des actes suivants commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie partie un groupe identifiable, à savoir :

- le meurtre de membres du groupe; ou

- le fait d'infliger délibérément au groupe des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique.

Incitation publique à la haine

- 319(1)

-

Quiconque, en communiquant des déclarations dans un lieu public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsque cette incitation est susceptible de troubler l'ordre public, est coupable :

- d'un acte criminel et est passible d'un emprisonnement maximal de deux ans; ou

- d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fomenter volontairement la haine

- 319.2

-

Quiconque, par des déclarations faites autrement que dans une conversation privée, encourage délibérément la haine contre un groupe identifiable est coupable :

- d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; ou

- d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fomenter volontairement l’antisémitisme

- 319(2.1)

-

Quiconque, par des déclarations faites autrement que dans le cadre d’une conversation privée, encourage délibérément l’antisémitisme en tolérant, niant ou minimisant l’Holocauste :

- est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; ou

- est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Thérapie de conversion

- 320.102

-

Toute personne qui, sciemment, soumet une autre personne à une thérapie de conversion, y compris en lui fournissant une telle thérapie, est :

- coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; ou

- coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Promotion ou publicité

- 320.103

-

Quiconque fait sciemment la promotion ou la publicité d’une thérapie de conversion est :

- coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; ou

- coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Avantage matériel

- 320.104

-

Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la prestation de thérapies de conversion est :

- coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; ou

- coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Passage d’enfants à l’étranger (aux fins d’une thérapie de conversion)

- 273.3(1)(c)

-

Expulser du Canada une personne qui réside habituellement au Canada et qui est âgée de moins de dix-huit ans, dans l’intention de commettre à l’étranger un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction :

- coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; ou

- coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.

- 430(4.1)

-

Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien visé à l’un des alinéas (4.101)a) à d), si le méfait est motivé par des préjugés, des préjugés ou de la haine fondés sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression sexuelle ou un handicap mental ou physique :

- est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; ou

- est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Les alinéas (4.101) a) à d) indiquent que les biens désignent :

- un bâtiment ou une structure, ou une partie d'un bâtiment ou d'une structure, qui est principalement utilisé pour le culte religieux — y compris une église, une mosquée, une synagogue ou un temple —, un objet associé au culte religieux situé dans ou sur le terrain d'un tel bâtiment ou d'une telle structure, ou un cimetière;

- un bâtiment ou une structure, ou une partie d'un bâtiment ou d'une structure, qui est principalement utilisé par un groupe identifiable tel que défini au paragraphe 318(4) comme établissement d'enseignement — y compris une école, une garderie, un collège ou une université —, ou un objet associé à cet établissement situé dans ou sur le terrain d'un tel bâtiment ou d'une telle structure;

- un bâtiment ou une structure, ou une partie d'un bâtiment ou d'une structure, qui est principalement utilisé par un groupe identifiable au sens du paragraphe 318(4) pour des activités ou des événements administratifs, sociaux, culturels ou sportifs — y compris une mairie, un centre communautaire, un terrain de jeux ou un aréna —, ou un objet associé à une telle activité ou à un tel événement situé dans ou sur le terrain d'un tel bâtiment ou d'une telle structure; ou

- un bâtiment ou une structure, ou une partie d'un bâtiment ou d'une structure, qui est principalement utilisé par un groupe identifiable au sens du paragraphe 318(4) comme résidence pour personnes âgées ou un objet associé à cette résidence situé dans ou sur le terrain d'un tel bâtiment ou d'une telle structure.

Principes de détermination de la peine

- 718.2

-

Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

- une peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

- que l’infraction a été motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre.

- une peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

Le crime haineux au Canada : tendances et caractéristiques

Remarque

Selon le Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, les tableaux et graphiques suivants illustrent diverses tendances observées au fil du temps en matière de crimes haineux. Des données supplémentaires sont disponibles auprès de Statistique Canada.

Les crimes haineux sont en hausse au Canada

Comme l’illustre le graphique 1 ci-dessous, de 2009 à 2024, le nombres de crimes haineux signalés àla police au Canada a quelques fluctuations mineures d’une année à l’autre, suivies d’augmentations constantes et parfois marquées d’une année à l’autre.

La première hausse marquée des crimes haineux a commencé en 2016 et a coïncidé avec la montée de la politique populiste et de la rhétorique incendiaire à l’encontre des immigrants, des groupes racialisés et des minorités religieuses. Après une légère baisse entre 2017 et 2018, les taux de crimes haineux ont généralement augmenté d’années en année. Le nombre de crimes haineux signalés à la police a presque doublé entre 2020 et 2024.

Graphique 1 : Crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2009 à 2024

Version textuelle

| Année | Nombre d'événements |

|---|---|

| 2009 | 1 482 |

| 2010 | 1 401 |

| 2011 | 1 332 |

| 2012 | 1 414 |

| 2013 | 1 167 |

| 2014 | 1 295 |

| 2015 | 1 362 |

| 2016 | 1 409 |

| 2017 | 2 073 |

| 2018 | 1 817 |

| 2019 | 1 951 |

| 2020 | 2 646 |

| 2021 | 3 355 |

| 2022 | 3 612 |

| 2023 | 4 828 |

| 2024 | 4 882 |

Les niveaux de crimes haineux varient-ils dans le temps et dans l’espace?

Oui. Bien que le nombre total de crimes haineux signalés à la police ait augmenté au Canada ces dernières années, on observe des variations marquées au fil du temps et entre les provinces et les territoires. Comme le démontre le graphique 2, ces variations sont visibles au sein du nombre de crimes haineux signalés à la police dans chaque province et territoire entre 2017 et 2024.

Graphique 2 : Crimes haineux déclarés par la police au Canada selon la province ou le territoire de 2017 à 2024

Version textuelle

| Province ou territoire | Événements par année | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

| Terre-Neuve-et-Labrador | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 17 | 19 | 29 |

| Île-du-Prince-Édouard | 1 | 2 | 8 | 8 | 19 | 16 | 21 | 18 |

| Nouvelle-Écosse | 21 | 32 | 32 | 58 | 70 | 115 | 194 | 164 |

| Nouveau-Brunswick | 22 | 15 | 30 | 19 | 37 | 50 | 70 | 65 |

| Québec | 489 | 379 | 399 | 454 | 486 | 419 | 729 | 723 |

| Ontario | 1 023 | 807 | 848 | 1 159 | 1 624 | 1 950 | 2 499 | 2 575 |

| Manitoba | 36 | 42 | 55 | 58 | 73 | 61 | 112 | 79 |

| Saskatchewan | 20 | 30 | 33 | 51 | 53 | 80 | 112 | 107 |

| Alberta | 192 | 245 | 207 | 294 | 339 | 319 | 370 | 398 |

| Colombie-Britannique | 255 | 259 | 321 | 519 | 612 | 545 | 674 | 692 |

| Yukon | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 |

| Territoires du Nord-Ouest | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 15 | 4 | 11 |

| Nunavut | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 7 | 4 |

Bien que le nombre de crimes haineux signalés à la police varie d'une année à l'autre dans chacune des provinces et chacun des territoires, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nunavut, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont généralement enregistré le moins de crimes haineux entre 2017 et 2024, tandis que la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec ont enregistré un nombre comparativement plus élevé.

Où les crimes haineux sont-ils les plus fréquents?

Au Canada, de 2011 à 2020 :

- 33 % des crimes haineux violents signalés à la police ont été commis dans un parc ou un champ.

- 2 % des crimes haineux violents signalés à la police ont été commis dans une résidence.

- 18 % des crimes haineux violents signalés à la police ont été commis dans un commerce.

Au Canada, de 2011 à 2020 :

- 30 % des crimes haineux non violents signalés à la police ont été commis dans un espace ouvert.

- 24 % des crimes haineux non violents signalés à la police ont été commis dans une résidence.

- 14 % des crimes haineux non violents signalés à la police ont été commis dans un établissement d’enseignement.

- 13 % des crimes haineux non violents signalés à la police ont été commis dans un commerce.

Les crimes et incidents haineux en ligne sont également en voie d’augmentation. Par exemple, le nombre de crimes haineux signalés à la police et classés comme cyberhaine a plus que doublé entre 2018 et 2022 (passant de 92 en 2018 à 219 en 2022. Comme pour tout crime haineux, il est important de reconnaître que ces chiffres sous-estiment le nombre réel d'actes de cyberhaine, car la plupart des crimes haineux ne sont pas signalés.

La nature de la victimisation liée aux crimes haineux

En 2024, selon Statistique Canada :

- 55 % de tous les crimes haineux étaient non violents.

- Le méfait était le type de crime haineux non violent le plus fréquemment signalé à la police, représentant 39 % (1 889) des cas.

- 45 % de tous les crimes haineux étaient violents.

- Les voies de fait simples (agression de niveau 1) constituaient le type de crime haineux violent le plus fréquemment signalé à la police, représentant 15 % (741) des cas.

Graphique 3 : Crimes haineux signalés par type d'infraction, 2024

Version textuelle

| Crimes haineux par type d’infractions | Nombre d'événements |

|---|---|

| Homicide et infractions reliées | 15 |

| Voies de fait graves | 7 |

| Aggression causant des lésions corporelles | 342 |

| Aggression, niveau 1 | 741 |

| Total des vols qualifiés | 39 |

| Harcèlement criminel | 222 |

| Communications indécentes et harcelantes | 124 |

| Profération de menances | 601 |

| Autres violations violentes | 86 |

| Actes de malveillance | 1 889 |

| Crimes contre les biens motivés par la haine | 276 |

| Autres infractions non violentes | 182 |

| Incitation publique â la haine | 125 |

| Autres infractions au code pénal | 222 |

| Autres infractions | 11 |

Comme le montre le graphique 4 ci-dessous, lorsque le nombre de crimes haineux violents et non violents a généralement augmenté entre 2015 et 2024 (avec quelques fluctuations mineures d'une année à l'autre), les crimes haineux non violents étaient statistiquement plus fréquents.

Graphique 4 : Taux de crimes haineux violents et non violents déclarés par la police au Canada, 2015 à 2024

Version textuelle

| Année | Événements par année | |

|---|---|---|

| Non violent | Violent | |

| 2015 | 785 | 487 |

| 2016 | 756 | 603 |

| 2017 | 1 272 | 796 |

| 2018 | 1 019 | 798 |

| 2019 | 1 086 | 865 |

| 2020 | 1 496 | 1 150 |

| 2021 | 1 881 | 1 474 |

| 2022 | 1 942 | 1 670 |

| 2023 | 2 632 | 2 196 |

| 2024 | 2 705 | 2 177 |

Ressource supplémentaire

Les victimes de crimes haineux : groupes ciblés

Certains segments de la population continuent d'être disproportionnellement visés par des crimes et incidents motivés par la haine. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des types de motivations courantes des crimes motivés par la haine, des segments de la population les plus susceptibles d'être visés et des tendances récentes en matière de victimisation pour chaque type de crime.

Nombre de crimes haineux par groupe identifiable ciblé

Entre 2020 et 2024, parmi les incidents signalés à la police, les groupes identifiables suivants ont été pris pour cible :

- race/ethnicité (9 941);

- religion (4 871);

- orientation sexuelle (2 752);

- sexe/genre (467); et

- autres motivations (797)*;

* Cette catégorie comprend les déficiences mentales ou physiques, la langue, les immigrants/nouveaux arrivants au Canada, l'âge ou d'autres facteurs, par exemple la profession ou les convictions politiques.

Les sections suivantes ventilent les types de crimes haineux afin de mettre en évidence les tendances au fil du temps et les segments de la population qui sont disproportionnellement visés.

Crimes haineux visant la religion

Comme le montre le graphique 5 ci-dessous, le nombre global de crimes haineux visant la religion signalée à la police a fluctué entre 2020 et 2024, bien que la tendance générale au cours de cette période soit à la hausse, ponctuée par des hausses en 2017, 2021 et 2023.

Graphique 5 : Crimes haineux déclarés par la police ciblant la religion, 2015 à 2024

Version textuelle

| Année | Nombre d'événements |

|---|---|

| 2015 | 469 |

| 2016 | 460 |

| 2017 | 842 |

| 2018 | 657 |

| 2019 | 613 |

| 2020 | 530 |

| 2021 | 886 |

| 2022 | 768 |

| 2023 | 1 345 |

| 2024 | 1 342 |

Le graphique 6 ci-dessous présente les données sur les crimes haineux signalés à la police entre 2020 et 2024, par type de religion visée. Au cours de cette période, la population juive du Canada a été la plus touchée par les crimes haineux (3 229).

- la population juive a été la plus touchée par les crimes haineux (3 229)

- population musulmane (784)

- la population catholique (360)

- La population ayant indiqué « religion non précisée » (463).

Graphique 6 : Crimes haineux déclarés par la police selon la religion, 2020 à 2024

Version textuelle

| Religion | Nombre d'événements | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||

| Juive | 331 | 492 | 527 | 959 | 920 | ||

| Musulmane | 84 | 142 | 109 | 220 | 229 | ||

| Catholique | 43 | 155 | 52 | 49 | 61 | ||

| Religion non précisée | 72 | 97 | 80 | 105 | 109 | ||

Le rapport statistique annuel 2024 sur les crimes haineux (disponsible en anglais seulement) publié par le service de police de Toronto fait état d'une augmentation des crimes haineux par rapport à l'année précédente, visant le plus souvent la communauté juive. Le rapport révèle que les incidents liés aux méfaits contre la communauté juive représentent le pourcentage le plus élevé, soit 33 % (148 incidents), du total des crimes haineux signalés en 2024.

Crimes haineux visant la race/l’origine ethnique

Le graphique 7 présente les données sur les crimes haineux signalés à la police entre 2015 et 2024 qui visaient la race ou l'origine ethnique. En 2024, les crimes haineux motivés par la race ou l'origine ethnique représentaient 49 % de tous les crimes haineux signalés à la police au Canada.

Graphique 7 : Crimes haineux motivés par la race ou l’origine ethnique déclarés par la police, 2015 à 2024

Version textuelle

| Année | Nombre d'événements |

|---|---|

| 2015 | 641 |

| 2016 | 666 |

| 2017 | 878 |

| 2018 | 793 |

| 2019 | 884 |

| 2020 | 1 619 |

| 2021 | 1 745 |

| 2022 | 2 002 |

| 2023 | 2 198 |

| 2024 | 2 377 |

Entre 2020 et 2024,

- la population noire du Canada a été la plus touchée par les crimes haineux, avec un total de 3 859 cas;

- la population d'Asie de l'Est ou du Sud-Est a été victime de 1 078 crimes haineux;

- la population sud-asiatique a été victime de 1 098 crimes haineux;

- la population arabe ou d'Asie occidentale a été victime de 1 060 crimes haineux;

- la population blanche a été victime de 400 crimes haineux;

- les peuples autochtones ont été victimes de 352 crimes haineux; et

- populations issues d'« autres » origines raciales/ethniques (Amérique latine, Amérique du Sud et crimes haineux intersectionnels visant plusieurs races ou groupes ethniques; cibles de 1 535 crimes haineux).

Crime haineux visant l’orientation sexuelle

Comme le montre le graphique 8 ci-dessous, entre 2015 et 2024, les crimes haineux visant l'orientation sexuelle signalés à la police ont considérablement augmenté, avec une hausse en 2023 et 889 crimes signalés.

Graphique 8 : Crimes haineux motivés par l’orientation sexuelle déclarés par la police, 2015 à 2024

Version textuelle

| Année | Nombre d'événements |

|---|---|

| 2015 | 141 |

| 2016 | 176 |

| 2017 | 204 |

| 2018 | 186 |

| 2019 | 265 |

| 2020 | 258 |

| 2021 | 438 |

| 2022 | 509 |

| 2023 | 889 |

| 2024 | 658 |

Les recherches montrent que les victimes de crimes haineux ciblés en raison de leur orientation sexuelle :

- sont généralement jeunes et de sexe masculin; et

- sont trois fois plus susceptibles que les autres victimes de haine d'être victimes de violence grave.

Dans une étude menée par Paterson, Walters et Hall (2023) sur l'impact des crimes et incidents haineux sur la communauté 2SLGBTQI+ (disponsible en anglais seulement), ils ont constaté que « les crimes motivés par la haine envers l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne causent généralement plus de dommages physiques et émotionnels que les crimes comparables non motivés par la haine ».

Crime haineux visant le sexe/genre

Comme le démontre le graphique 9 ci-dessous, les crimes haineux ciblant le sexe/genre ont augmenté de manière constante entre 2015 et 2019, ont légèrement diminué en 2020, puis ont augmenté de manière assez significative jusqu'à la fin de 2024. Il convient de noter que, tout comme les crimes haineux visant l'orientation sexuelle, les crimes haineux visant le sexe/genre ont tendance à impliquer des actes de violence. Ils visent également de manière disproportionnée les filles et les femmes, et plus souvent celles issues de groupes racialisés et religieux – notamment les communautés musulmanes et autochtones – qui ont tendance à être les plus touchées par ce type de victimisation.

Graphique 9 : Crimes haineux motivés par le sexe our le genre déclarés par la police, 2015 à 2024

Version textuelle

| Année | Nombre d'événements |

|---|---|

| 2015 | 12 |

| 2016 | 24 |

| 2017 | 32 |

| 2018 | 54 |

| 2019 | 56 |

| 2020 | 49 |

| 2021 | 60 |

| 2022 | 90 |

| 2023 | 129 |

| 2024 | 139 |

La Fondation canadienne des femmes (disponsible en anglais seulement) fournit des informations sur Les faits sur la haine, le harcèlement et la violence en ligne fondés sur le genre, en rendant compte des expériences des femmes et des personnes de genre divers en matière de haine, d'abus et de harcèlement en ligne et numériques. Elle souligne en outre le rôle de l'intersectionnalité chez les femmes issues de minorités racialisées, les membres de la communauté 2SLGBTQ++, les personnes défavorisées sur le plan économique, les minorités religieuses, les personnes ayant une déficience mentale ou physique et les jeunes femmes, qui sont disproportionnellement ciblées.

Autres considérations particulièrement pertinentes pour la police

- Les crimes haineux sont 54 % plus susceptibles que les autres crimes d'impliquer des coauteurs. De plus, lorsque les crimes haineux impliquent plus d'un accusé, les blessures graves infligées à la victime sont 26 % plus susceptibles de se produire (Wang et Moreau, 2022). Pour plus d'informations sur les infractions commises en groupe, y compris les crimes haineux perpétrés par des membres de groupes haineux organisés, voir Groupes haineux au Canada.

- Selon Statistique Canada (2023):

- Sur les 2 872 personnes accusées d'au moins un crime haineux entre 2012 et 2018, la moitié (49 %) avaient déjà été accusées d'au moins un incident signalé à la police (pas nécessairement un crime haineux) au cours des trois années précédant leur première accusation de crime haineux. Plus précisément, 32 % avaient été accusées dans un incident antérieur, 40 % dans 2 à 5 incidents antérieurs et 28 % dans 6 incidents antérieurs ou plus. Parmi tous les incidents antérieurs, un peu plus d'un quart (28 %) impliquaient de la violence.

- Plus de la moitié (54 %) des 2 872 personnes accusées d'un crime haineux entre 2012 et 2018 ont à à nouveau étés en communication avec la police (pas nécessairement pour des faits liés à la haine) dans les trois ans suivant leur première accusation de crime haineux. Parmi celles-ci, 27 % ont été accusées dans le cadre d'un incident subséquent, 40 % dans le cadre de deux à cinq incidents subséquents et 33 % dans le cadre de six incidents subséquents ou plus. Parmi tous les incidents subséquents, 30 % impliquaient de la violence.

- Entre 2018 et 2021, un peu plus d'un crime haineux sur cinq (22 %) signalé à la police a donné lieu à des accusations; la grande majorité des crimes haineux commis au cours de cette période (69 %) n'ont pas été élucidés, car l'auteur n'avait pas été identifié. Les 9 % restants ont été résolus d'une autre manière, par l’entremise d’un avertissement, une mise en garde, un renvoi vers un programme communautaire ou par la demande de la victime de ne pas poursuivre l'accusé. Il est important de noter que les crimes haineux violents (38 %) étaient plus susceptibles de donner lieu à des poursuites ou à des recommandations de poursuites que les crimes haineux non violents (9 %).

Groupes haineux au Canada

Il existe deux bases de données consultables répertoriant les symboles, les personnages et les thèmes haineux afin de faciliter leur identification :

- La Ligue anti-diffamation américaine (ADL): celle-ci peut inclure certains groupes qui ne sont pas actuellement actifs au Canada et/ou ne pas inclure certains groupes qui le sont; et

- Le projet de recherche et d'éducation en ligne sur la haine du Musée de l'Holocauste de Toronto

Qu'est-ce qu'un groupe haineux?

L'Anti-Defamation League (disponsible en anglais seulement) définit ce terme comme une organisation ou un groupe d'individus dont les objectifs et les activités visent à attaquer ou à diffamer un groupe entier de personnes en raison de leur couleur de peau, de leur race, de leur religion, de leur origine nationale ou ethnique, de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité ou expression de genre, ou de leur déficience mentale ou physique. La présence de membres racistes ou ayant d'autres préjugés au sein d'une organisation ou d'un groupe plus large ne suffit pas à le qualifier de groupe haineux; pour être classifié comme tel, l'organisation ou le groupe lui-même doit être caractérisé par une orientation ou un objectif fondé sur la haine et en faire la promotion. De plus, l'organisation ou le groupe n'a pas besoin de se livrer à des activités criminelles pour être qualifié de groupe haineux; comme nous le verrons ci-dessous, certains groupes haineux découragent le recours à la violence pour faire avancer leurs objectifs et leurs convictions (Southern Law Poverty Group, 2025).

Combien y a-t-il de groupes haineux actifs au Canada?

Il est difficile d'estimer le nombre de groupes haineux actifs. En raison de la nature souventvolatiles des dirigeants et des membres de ces groupes, ceux-ci « se créent, se divisent et disparaissent sans cesse » à la suite de conflits internes. De plus, certains groupes haineux opèrent en ligne, d'autres impliquent des interactions en personne et d'autres encore sont structurés selon une approche hybride en ligne/hors ligne. Enfin, si certains groupes haineux sont organisés de manière très hiérarchique, d'autres sont plus lâchement affiliés et fragmentés. Tous ces facteurs rendent difficile le suivi du nombre de groupes haineux présentement actifs au Canada (Balgord et Smith, 2021).

Certains chercheurs ont toutefois tenté d’estimer le nombre de groupes haineux au Canada, mais les estimations varient. Certaines recherches suggèrent qu’au milieu des années 2010, il y avait plus de 100 groupes haineux organisés actifs au Canada (Amarasignam et Scrivens, 2017). D’ici2021, les estimations varient entre 70 et 100 jusqu’à 300 groupes de ce type, bien que des divergences entre ces estimations plus récentes soient probables et dépendent en grande partie des différences dans la manière dont les chercheurs comptent les groupes haineux. Selon Lantz, Wenger et Mills (2022), il semble y avoir un consensus par rapport au fait que le nombre de groupes haineux au Canada a augmenté ces dernières années, probablement en raison des facteurs suivants :

- La montée de la politique populiste et la normalisation d'un discours politique raciste et incendiaire qui désigne les minorités raciales et religieuses comme boucs émissaires pour toute une série de problèmes liés à la sécurité communautaire et nationale.

- Après l'apparition de la COVID-19, les accusations généralisées à l'encontre des personnes d'origine asiatique ont entraîné une augmentation des incidents de racisme, de discrimination et de violence à l'encontre des Asiatiques.

- Depuis leur apparition, les attentats inspirés par Daech en Amérique du Nord et en Europe ont inspiré des crimes haineux contre les musulmans dans le monde entier.

- Les crises successives liées aux migrants et aux réfugiés exposent les demandeurs d'asile et les immigrants à diverses formes de violence et de harcèlement découlant de discours problématiques affirmant que certains groupes d’immigrants et de réfugiés « abusent du système d'asile », « épuisent le système de protection sociale » et/ou « volent les emplois des Canadiens ».

Bon nombre des groupes stéréotypés par ces discours ont connu une forte augmentation des crimes haineux à leur encontre. En d'autres termes, il a été démontré que les crimes haineux contre certains segments de la population augmentent à la suite de discours incendiaires qui les présentent comme des menaces liés à la sécurité communautaire et à la sécurité nationale (Neidhardt et Butcher, 2022).

Les crimes haineux perpétrés en réponse à ces attaques illustrent la relation qui existe parfois entre les crimes haineux et l'extrémisme violent, les crimes haineux étant destinés à servir de forme de représailles indirectes contre des membres innocents de la communauté musulmane élargie.

Ces événements, parmi d'autres, ont servi de catalyseur pour rassembler des personnes partageant une vision particulière du monde et les mobiliser contre ces menaces et d'autres perçues comme telles. L’nternet a facilité ces connexions et fourni un moyen par lequel les groupes haineux peuvent diffuser instantanément leur propagande à un large éventail d’invidividus, recruter de nouveaux membres et organiser des manifestations et d'autres activités de groupe. C'est cette connectivité qui rend possible la communication transnationale entre les groupes haineux,La recherche démontre que les groupes haineux au sein d'un même pays peuvent apprendre et s'inspirer de ceux d'autres pays, ce qui peut compliquer les efforts d’exécution de la loipar la police et des agences partenaires (Aziz et Carvin, 2022; Hodge et Hallgrimsdottir, 2020).

Dans ce contexte .élargi, les groupes haineux au Canada semblent avoir augmenté tant en taille qu'en nombre. Le maintien de la culture et du patrimoine blancs « traditionnels » figure parmi les principaux objectifs de ces groupes, qui sont généralement fondés sur l'idéologie de la suprématie blanche et adhèrent à toute une série de croyances, notamment des sentiments antisémites et islamophobes, bien que de nombreux groupes se positionnent également contre les immigrants, les femmes, les personnes 2ELGBTQI+ et d'autres groupes minoritaires racialisés et religieux (O'Donnell, 2020; Perry et Scrivens, 2018).

Est-ce que tous les groupes haineux commettent des crimes et des actes de violence motivés par la haine?

Bien que la diffamation de groupes de personnes sur la base de caractéristiques identitaires (telles que le sexe, la nationalité, la race/l'origine ethnique ou la religion, ou une combinaison de ces caractéristiques) puisse inspirer ou être un précurseur de la violence, certains groupes haineux ne cautionnent pas le recours à la violence et ne commettent pas d'actes violents pour soutenir les objectifs généraux de l'organisation ou du groupe. La recherche suggère que cela peut, en partie, être une tactique de recrutement délibérée; certains groupes ont délibérément minimisé la promotion de la violence et de la haine, car cela rebute beaucoup de gens et ne constitue donc pas un moyen efficace de « développer le mouvement » (Southern Law Poverty Group, 2022; Tétrault, 2021). D'autres, cependant, privilégient et approuvent le recours à la violence. Ces orientations variées en matière de promotion de la violence peuvent rendre difficile l'évaluation et/ou l'identification des menaces potentielles, ce qui peut compliquer l'évaluation et/ou l'identification des menaces potentielles et les efforts visant à réduire le risque d'attaques motivées par la haine (il convient de noter que ces attaques peuvent toucher différents types de victimes, allant d'individus ou de petits groupes à des événements causant de nombreuses victimes). Bien que certains groupes haineux commettent effectivement des crimes haineux, la recherche démontre que la plupart des crimes haineux sont commis par des individus n'appartenant à aucun groupe haineux organisé (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, 2020; Balgord et Smith, 2021).

Pourquoi les gens se joignent-ils à des groupes haineux?

La recherche suggère que les gens se joignent à des groupes haineux pour diverses raisons, notamment, parce qu'ils ont des opinions haineuses à l'endroit de certains tronçons de la population (Jayson, 2017; Schweppe et Perry, 2021). Plus précisément, les gens rejoignent des groupes haineux pour les raisons suivantes :

- un sentiment d’aliénation et d’impuissance;

- un sentiment de solitude; un désir d’amitié et d’appartenance;

- la recherche d’un sens et d’une identité;

- la peur de ceux qui sont différents et/ou la crainte que son groupe social soit « menacé » par l’immigration et les changements démographiques;

- colère et frustration;

- besoin de réaffirmer un sentiment de domination et de privilège;

- tendance à adopter une pensée rigide binaire (c'est-à-dire un manque de capacité de réflexion critique);

- expériences traumatisantes pendant l’enfance (une étude américaine a révélé que 45 % des anciens membres de groupes haineux ont déclaré avoir été victimes de violences physiques pendant leur enfance, tandis que 20 % ont déclaré avoir été victimes d’abus sexuels pendant leur enfance);

- perturbations familiales pendant l’enfance, notamment le divorce, l’incarcération d’un parent ou la toxicomanie de la part d’un ou des deux parents.

Une enquête journalistique menée par CBC News a mis en évidence la présence de « clubs actifs au Canada » (disponsible en anglais seulement) et certains lieux publics ou entreprises où ils se réunissent, utilisant souvent des lieux communautaires pour comme lieu de tournage de vidéos de recrutement et mener des entraînements au combat.

En bref, on pense que les groupes haineux offrent à leurs membres un sentiment d'identité, d’appartenance et d'importance personnelle fondé sur leur affiliation au groupe. La recherche démontre que les groupes haineux restent « majoritairement blancs et masculins ». Le nombre defemmes membres sont relativement moins nombreux, mais elles jouent divers rôles actifs, notamment dans le recrutement, la collecte de renseignements, la diffusion de matériel de propagande et la participation directe à des actes de violence, bien qu'à un niveau moindre que leurs homologues masculins (Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 2019). Ces dernières années, certains groupes haineux aux États-Unis et au Canada ont activement recruté des membres issus de groupes racialisés afin d'adoucir leur image publique et de renforcer leur recrutement (German et Navarro, 2023). Les personnes qui rejoignent les groupes haineux proviennent désormais de tous les milieux socio-économiques et de toutes les professions, et semblent être de plus en plus diverses sur le plan racial/ethnique.

Les informations sur les groupes haineux canadiens restent fragmentaires et incomplètes, ce qui complique les efforts visant à mieux comprendre l’environnement et les risques. Tant que ces informations n'auront pas été systématiquement compilées, les policiers souhaitant mieux comprendre les groupes haineux actifs dans leur zone de compétence doivent contacter le service de leur région qui détient ces informations.

Ressource supplémentaire

L'Organisation pour la prévention de la violence a publié La haine au Canada : Guide des mouvements d'extrême droite (2022) (disponsible en anglais seulement).

Discours haineux et liberté d’expression au Canada

Qu’est-ce qu’un discours haineux?

Il n'existe actuellement aucune définition universelle du discours haineux dans le droit international relatif aux droits de la personne; ce concept fait toujours l'objet de débats parmi les universitaires et les praticiens.

Afin de fournir un cadre unifié pour lutter contre le problème des discours haineux à l'échelle mondiale, la Stratégie et le Plan d'action des Nations Unies sur les discours haineux définissent les discours haineux comme suit :

Tout type de communication, sous forme verbale, écrite ou comportementale, qui attaque ou utilise un langage péjoratif ou discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de leur identité, c'est-à-dire de leur religion, de leur appartenance ethnique, de leur nationalité, de leur race, de leur couleur, de leur sexe ou de tout autre facteur identitaire.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une définition juridique, la conceptualisation du discours haineux par les Nations Unies comprend trois éléments fondamentaux :

- Les discours haineux peuvent être véhiculés par n’importe forme d’expression, y compris des images, des caricatures, des mèmes, des objets, des gestes et des symboles et peuvent être diffusés hors ligne ou en ligne.

- Le discours haineux est « discriminatoires » (biaisés, sectaire ou intolérants) ou « péjoratifs » (préjugé, méprisant ou dégradant) à l’égard d’un individu ou d’un groupe.

- Les discours haineux mettent en avant les « facteurs identitaires » réels ou perçus d’un individu ou d’un groupe, notamment : la religion, l’origine ethnique, la nationalité, la race, la couleur de peau, l’ascendance, le sexe, mais aussi des caractéristiques telles que la langue, l’origine économique ou sociale, les déficiences mentales ou physiques, l’état de santé ou l’orientation sexuelle, entre autres.

Exemples de discours haineux

Il est important de noter que les discours haineux ne peuvent viser que des individus ou des groupes d'individus, et non des religions, des idées, des philosophies, des partis politiques ou des États/nations et leurs institutions, symboles ou fonctionnaires publiques.

Le site web du Bureau du commissaire aux droits de la personne de la Colombie-Britannique fournit quelques exemples de ce que sont généralement les discours haineux.

- Décrire les membres d'un groupe comme des animaux, des sous-humains ou des êtres génétiquement inférieurs;

- Suggérer que les membres d'un groupe sont à l'origine d'un complot visant à prendre le contrôle en complotant pour détruire la civilisation occidentale.

- Nier, minimiser ou célébrer les persécutions ou tragédies passées dont ont été victimes les membres du groupe;

- Qualifier les membres du groupe d'agresseurs d'enfants, de pédophiles ou de criminels qui s'en prennent aux enfants;

- Blâmer les membres du groupe pour des problèmes tels que la criminalité et la maladie; et

- Traiter les membres du groupe de menteurs, d'escrocs, de criminels ou utiliser tout autre terme destiné à provoquer une réaction violente.

Liberté d’expression et limites existantes

« C’est un pays libre, je peux dire ce que je veux. » Dans une certaine mesure, c’est vrai. La Charte canadienne des droits et libertés (ci-après appelée « la Charte ») énonce les droits civils et humains garantis aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et aux nouveaux arrivants au Canada.

L’un de ces droits est la liberté d’expression, qui est énoncée à l’alinéa 2b) de la Charte et qui consacre la liberté fondamentale de « pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication ».

Cela signifie que ceux qui souhaitent manifester pacifiquement ou exprimer un point de vue ont le droit de le faire, même si leurs opinions sont considérées comme offensantes par d'autres. Cependant, ces libertés ne sont pas absolues; l'article 1 de la Charte stipule : « La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés, sous réserve des limites raisonnables prescrites par la loi et qui peuvent être justifiées de façon démontrable dans une société libre et démocratique. » En d'autres termes, il existe des limites aux propos offensants que les gens peuvent légalement tenir.

Par exemple, dans une affaire particulière à Toronto, un individu a été accusé de 29 crimes (disponsible en anglais seulement) jugés motivés par la haine, notamment l'encouragement au génocide et l'incitation publique à la haine, pour avoir prétendument publié en ligne des déclarations encourageant des attaques contre la communauté juive.

En outre, la Cour suprême du Canada a confirmé les restrictions imposées aux formes d'expression jugées contraires à l'esprit de la Charte. Plus précisément, toute expression (verbale ou écrite) qui incite à la haine contre un groupe identifiable est susceptible d'enfreindre le Code criminel et peut donc donner lieu à des poursuites pénales.

Crimes et incidents motivés par la haine : signalement par les victimes et la communauté et pourquoi c’est important

Pourquoi certaines victimes décident-elles de ne pas faire de signalement?

Plusieurs facteurs contribuent à la décision des individus de ne pas signaler les incidents. Un rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne décrit ces facteurs (qui ne sont pas limitatifs) :

- confusion/manque de connaissances sur ce qu'est un crime ou un incident motivé par la haine;

- ne pas savoir où ni comment signaler l'incident à la police;

- la crainte d'une escalade et/ou de représailles;

- gêne, humiliation ou honte d'être victime;

- expériences négatives antérieures avec la police, manque de confiance envers la police et/ou scepticisme quant à la volonté ou à la capacité de la police d'enquêter sur ces crimes;

- normalisation de la victimisation liée à la haine; des recherches montrent que les membres des groupes marginalisés pensent souvent que les insultes « quotidiennes », le harcèlement en ligne et d'autres formes d'hostilité ciblée ne sont pas suffisamment graves pour être signalés à la police. Certains craignent même de faire perdre du temps et des ressources à la police ou pensent qu'ils doivent gérer ces problèmes eux-mêmes;

- pour les membres des communautés 2ELGBTQI+ la crainte des répercussions liées au fait d'être « démasqué »;

- la crainte de compromettre leur statut d'immigrant;

- la conviction que l'accusé ne serait pas condamné ou ne serait pas puni de manière adéquate;

- le fait de traiter le crime ou l'incident motivé par la haine d'une autre manière;

- la crainte de ne pas être pris au sérieux ou de ne pas être cru; et

- les barrières culturelles et linguistiques.

Pour compliquer encore davantage les choses, le niveau d'expertise variable des policiers dans l'identification des crimes motivés par la haine signifie que parfois, lorsque les victimes signalent ces crimes à la police, ceux-ci ne sont pas reconnus ou traités comme tels.

Pourquoi est-il important de signaler les crimes et les incidents motivés par la haine?

Il est important que les crimes et les incidents motivés par la haine soient signalés à la police et consignés par celle-ci pour plusieurs raisons, notamment :

- les crimes et les incidents motivés par la haine qui ne sont pas signalés ne peuvent faire l’objet d’une enquête ou (dans le cas de crimes motivés par la haine) de poursuites, ce qui signifie que les accusées ne sont pas tenus responsables et peuvent être encouragés à récidiver;

- les victimes qui ne signalent pas les crimes et les incidents motivés par la haine ne peuvent généralement pas bénéficier des droits et des ressources prévus dans la Charte canadienne des droits des victimes;

- les crimes et les incidents motivés par la haine qui ne sont pas signalés ne sont pas officiellement comptabilisés, ce qui masque l’ampleur réelle du problème et la nécessité urgente d’agir;

- veiller à ce que les opérations soient adaptées à l'ampleur du problème. Actuellement, au Canada (comme dans d'autres pays), les unités chargées des crimes haineux ont tendance à manquer de ressources, en partie parce que les taux de signalement sont généralement faibles. Cela nuit à la capacité des services de police à réagir efficacement aux crimes et incidents haineux, à soutenir les victimes, à rassurer les communautés touchées et de mettre en œuvre des programmes et des initiatives proactifs axés sur la prévention et l'intervention.

La Fondation canadienne des relations raciales a élaboré une trousse à l'intention des communautés qui fournit des renseignements sur la façon de signaler les crimes et incidents motivés par la haine et sur la manière dont les organisations communautaires peuvent soutenir les personnes ciblées par la haine.

Comment les services de police peuvent-ils améliorer la détection et le signalement des crimes haineux?

L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (2021) et Thompson, Ismail et Couto (2020) soulignent que les services de police de tout le Canada ont redoublé d'efforts ces dernières années pour faciliter l'identification et le signalement des crimes et incidents motivés par la haine, notamment :

- renforcement des capacités institutionnelles: en janvier 2019, 14 des 20 plus grands services de police municipaux du Canada disposaient d'agents et/ou d'unités spécialisés dans les crimes haineux;

- démontrer que la police réagira rapidement et avec compassion à tous les crimes et incidents motivés par la haine qui lui seront signalés;

- maximiser la sensibilisation culturelle afin de mieux communiquer et travailler avec des personnes issues de divers horizons ethniques, raciaux et religieux;

- recours accru à la formation policière sur les crimes haineux et importance d'une intervention policière centrée sur les victimes et tenant compte des traumatismes subis; une formation solide peut aider les agents à reconnaître les crimes et incidents haineux et à y réagir efficacement. Il est toutefois important de noter que de nombreux services de police canadiens (en particulier les petits services disposant de moins de ressources) n'ont pas encore mis en place une telle formation et ne la proposent pas à leurs membres;

- développer des méthodes innovantes pour encourager le signalement des actes haineux, notamment par le biais de diverses initiatives communautaires, partenariats et programmes éducatifs, ainsi que de protocoles visant à apaiser les craintes et à rassurer les communautés victimes d'actes haineux et d'incidents;

- lutter contre les perceptions et les pratiques discriminatoires dans le domaine du maintien de l'ordre afin d'améliorer les relations et la confiance avec les diverses communautés et de renforcer la légitimité perçue de la police;

- condamner publiquement les crimes et incidents motivés par la haine et exprimer son soutien et sa solidarité envers les victimes et leurs communautés au sens large;

- rendre publiques les données relatives aux crimes et incidents motivés par la haine (la publication de données et de rapports montre que la police reconnaît les victimes de crimes motivés par la haine et s'engage à accroître la transparence et à sensibiliser le public au problème de la haine, ce qui peut contribuer à renforcer la confiance du public et à améliorer les taux de signalement);

- mobiliser et soutenir les communautés les plus vulnérables aux crimes haineux; et

- proposer différentes méthodes de signalement, notamment des options de signalement par des tiers et anonymes.

La sous-déclaration des crimes et incidents motivés par la haine est un phénomène courant dans tout le pays. Les individus peuvent ne pas vouloir signaler un crime ou un incident motivé par la haine à la police pour diverses raisons, notamment la crainte de représailles, une désensibilisation à la victimisation ou une méfiance envers la police. Il est nécessaire de poursuivre les efforts de sensibilisation et d'éducation des communautés sur les crimes motivés par la haine, les avantages du signalement et le potentiel d'une intervention précoce afin de développer une compréhension approfondie des défis auxquels les communautés sont confrontées dans ce domaine.

Il est important de noter que les changements dans les pratiques de signalement et la fourniture d'un soutien supplémentaire aux personnes victimes et à leurs communautés peuvent avoir des répercussions sur les statistiques relatives aux crimes haineux. En d'autres termes, les taux plus élevés de crimes haineux signalés à la police dans certaines juridictions peuvent, en partie, refléter des différences ou des changements dans la reconnaissance, le signalement et l'enquête sur ces incidents par la police et les membres de la communauté. Parallèlement, l'augmentation du nombre de crimes et d'incidents haineux peut également refléter une augmentation réelle de ces crimes et incidents.

Les répercussions de la haine sur les victimes, les communautés et la société

Contexte

La recherche démontre que les répercussions des crimes haineux peuvent être profondes, durables et plus graves que celles d'autres types de victimisation. Elles s'étendent également au-delà des personnes directement victimes, comme un effet d'entraînement, pour toucher plus généralement les membres du groupe ciblé (Pickles, 2020; Schweppe et Perry, 2021). Reconnaître l'impact des crimes haineux permet donc de traiter les victimes, leurs familles et leurs communautés avec respect et sensibilité, et peut aider les premiers intervenants et les organismes d'aide aux victimes à mieux comprendre et répondre à leurs besoins souvent complexes. Pour plus d'informations sur les besoins et les services aux victimes, voir Soutien aux victimes de crimes haineux : un aspect essentiel de l'intervention policière et Types de soutien dont les victimes ont besoin et qu'elles souhaitent.

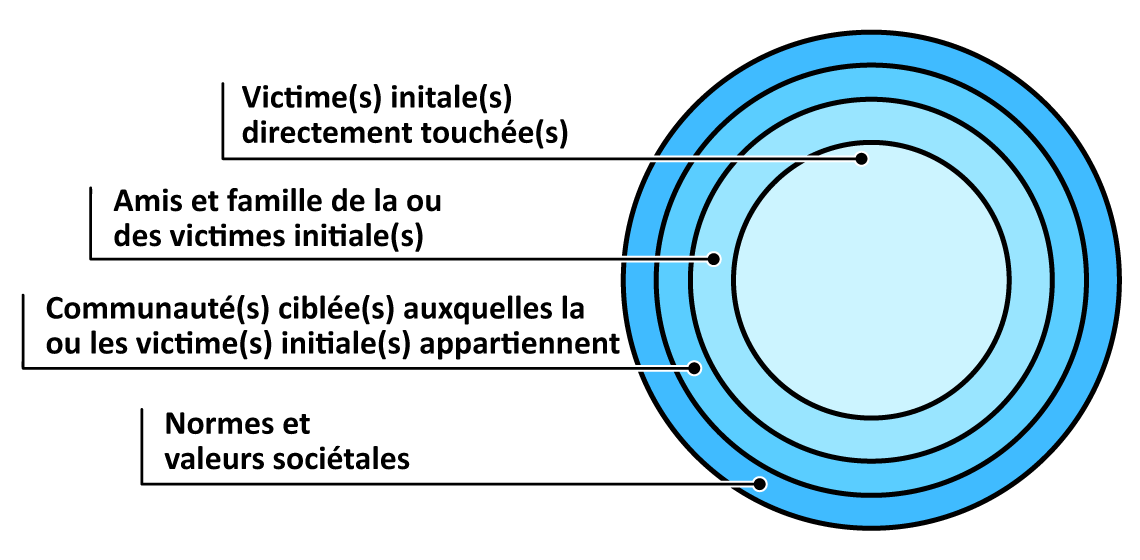

La figure 1 illustre comment les crimes et incidents motivés par la haine servent de « crimes symboliques » destinés à intimider et à contrôler, et comment les vagues de préjudice dépassent les victimes pour toucher également leurs amis et les membres de leur famille, leurs communautés (locales, nationales, internationales et/ou en ligne) et, finalement, la société (Iganski, 2001; Schweppe et Perry, 2021).

Figure 1 : Ondes des préjudices découlant d’un crimes haineux

Provenant de : Adapté de Iganski, P. (2001) « Hate Crimes Hurt More », American Behavioral Scientist 45(4): 629.

Version textuelle

Quatre cercles concentriques. Chaque cercle représente une onde de préjudice. L’onde primaire est le cercle central, appelé « Victime(s) initale(s) directement touchées(s) ». L’onde secondaire est le cercle suivant, appelé « Amis et famille de la ou des victimes initiale(s) ». L’onde tertiaire est le cercle suivant, appelé « Communauté(s) ciblée(s) auxquelles la ou les victime(s) initiale(s) appartiennent ». Le cercle le plus extérieur est appelé « Normes et valeurs sociétales ».

Les répercussions des crimes et incidents motivés par la haine

Les répercussions découlant de la victimisation liée aux crimes haineux sont vastes et peuvent être influencées par un certain nombre de facteurs, notamment (mais sans s'y limiter) les expériences antérieures de victimisation, la nature et les caractéristiques du crime ou de l'incident haineux, la gravité du crime et des blessures, la race/l'origine ethnique, l'âge, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, les expériences antérieures de discrimination et la disponibilité de cercles de soutien social (amis, famille, chefs religieux, etc.). La nature souvent intersectionnelle de l'identité d'un individu peut également aggraver et intensifier le préjudice subi. Il est donc essentiel que la police et les organismes partenaires adoptent une approche intersectionnelle lorsqu'ils interviennent dans le cadre de crimes et d'incidents motivés par la haine, afin de s'assurer que les multiples préjugés qui ont motivé le crime ou l'incident sont reconnus (par exemple, la haine fondée sur la race/l'origine ethnique et l'identité de genre) et que les nuances du préjudice qui en découlent sont reconnues et prises en compte (International Association of Chiefs of Police Response to Victims of Crime, 2018; Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, 2020).

Un reportage de CBC News (disponsible en anglais seulement) a relaté l'expérience vécue par un élève du secondaire d'Edmonton, où l'intersectionnalité des identités est devenue un facteur important dans l'augmentation de sa peur d'être victimisé, même dans le cas où il n'était pas lui-même victime.

Compte tenu de la nature vaste et diffuse de la victimisation liée aux crimes haineux, il est utile de répertorier les répercussions de la haine selon que l'individu soit touché directement ou indirectement.

Les répercussions directes sont subies par la ou les victimes initiales d'un crime ou d'un incident motivé par la haine et peuvent inclure divers préjudices physiques, psychologiques, émotionnels, financiers et sociaux qui peuvent évoluer à court et à long terme. Les répercussions indirectes, quant à elles, sont des préjudices « indirects » ou « par procuration » subis par des personnes qui ne sont pas directement touchées par le crime ou l'incident motivé par la haine, notamment la famille, les amis, les témoins et les membres de la communauté.

La recherche démontre que les répercussions indirectes sont souvent similaires aux répercussions directes; le simple fait de connaître quelqu'un qui a été victime d'un crime haineux suffit souvent à provoquer ces effets (Pickles, 2020).

Les répercussions directes et indirectes de la victimisation liées aux crimes haineux peuvent inclure :

- blessures physiques;

- détresse émotionnelle et psychologique;

- traumatisme;

- colère;

- dépression, anxiété et idées suicidaires;

- effets à long terme sur la santé, notamment au niveau cardiaque, hépatique, auto-immunitaire et pulmonaire (maladie pulmonaire obstructive chronique);

- sentiment extrême d'isolement;

- sentiment réduit de sécurité et de sûreté;

- sentiment accru de vulnérabilité et crainte d'être à nouveau victime;

- honte et humiliation;

- être plus soucieux de sa sécurité et éviter les situations à risque, ce qui implique souvent le recours à des stratégies d'adaptation pour éviter de nouvelles victimisations, comme déménager, changer ses habitudes, éviter les personnes, les lieux et les situations perçus comme potentiellement dangereux, dissimuler certains aspects de son identité sociale (par exemple, ne pas tenir la main de son partenaire du même sexe en public, ne pas porter de vêtements ou de symboles religieux ou culturels, etc.);

- problèmes à l'école ou au travail;

- problèmes relationnels avec la famille et les amis;

- sentiments de rejet et d'exclusion sociale pouvant entraîner une souffrance et une détresse émotionnelles et psychologiques;

- abus de substances et comportements autodestructeurs; et

- préjudices financiers découlant de leur expérience de victimisation en termes de perte de salaire (due à des blessures et/ou à la participation à la procédure pénale) et/ou de perte ou de dommages matériels.

Il est important de reconnaître que les premiers intervenants peuvent également subir des répercussions indirectes découlant de leur exposition aux victimes de la haine. Le traumatisme vicariant, parfois appelé « coût de l'aide », « fatigue compassionnelle » ou « stress traumatique secondaire », désigne les répercussions émotionnelles et psychologiques subies par les personnes qui travaillent dans des professions d'aide – par exemple, les policiers, les autres premiers intervenants et les travailleurs sociaux de première ligne – en raison de leur exposition aux victimes de traumatismes et de violence (Greinacher et al, 2019; Association internationale des chefs de police, Enhancing Law Enforcement Response to Victims Strategy, 2018).

Outre les préjudices directs et indirects subis par les victimes, leurs amis, leurs familles, leurs communautés élargie et les professionnels de première ligne qui interviennent, les crimes et incidents motivés par la haine ont également des répercussions et des conséquences qui s’étendent sur la société. Par exemple, si les crimes motivés par la haine ne sont pas traités ou font l'objet d'une réponse inappropriée ou non professionnelle, les victimes et leurs communautés élargie peuvent perdre confiance au niveau du processus de justice pénale. Les crimes et incidents motivés par la haine peuvent également nuire à la coexistence saine et positive entre les différents segments d'une communauté. Cela peut réduire le niveau de cohésion sociale et augmenter le risque de représailles et de troubles civils, autant d'éléments qui portent atteinte aux droits humains, aux principes d'égalité et, par extension, à des aspects importants de notre processus démocratique (Müller et Schwarz, 2021; RAN Health, 2023).

Les services d’aide aux victimes au Canada : Le rapport complet est maintenant disponible fournit des informations sur les pratiques exemplaires, les défis et les possibilités liés à l'état actuel des services offerts aux victimes au Canada, et formule des recommandations pour améliorer leur accessibilité et leur efficacité. (CRRF, 2022)

Victimisation, traumatisme et importance d’une intervention policière centrée sur la victime : fiche d’information et glossaire des termes

Contexte

Les victimes de crimes haineux subissent souvent des conséquences plus graves que les victimes d'infractions équivalentes non motivées par la haine. Les membres de la communauté qui partagent les caractéristiques identitaires qui ont fait de la ou des victimes la cible de la haine sont également touchés négativement par les crimes haineux, tout comme ceux qui sont témoins du crime ou de l'incident (Mellgren, Andersson et Ivert, 2017).

Les agents qui interviennent sont souvent les premiers représentants du système de justice pénale que rencontrent les victimes d'actes criminels. À ce titre, ils ont une occasion importante de sécuriser les lieux, de stabiliser la ou les victimes et de fournir des informations importantes, de l’assistance et un accès à des services de soutien qui peuvent aider à entamer le processus de rétablissement immédiatement après un acte criminel.

Il est essentiel de comprendre les répercussions que les crimes et incidents motivés par la haine peuvent avoir sur les victimes, leurs familles et leurs communautés élargies après les faits afin de fournir des services éclairés, sensibles et respectueux, et d'aider les agents intervenants à identifier les besoins des victimes et à commencer à y répondre.

Cette fiche d'information fournit un glossaire des termes liés à la victimisation, ainsi que des concepts et des approches visant à améliorer la réponse de la police aux victimes de crimes et d'incidents motivés par la haine. Elle fournit également des hyperliens vers des informations supplémentaires pour ceux qui souhaitent en savoir plus.

Glossaire des termes

Les droits des victimes au Canada

La Charte canadienne des droits des victimes consacre les droits des victimes dans la loi fédérale, notamment le droit à (Reproduit à partir du site Web du Bureau de l'Ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels) :

- Information

- Les victimes ont le droit de recevoir des informations sur le système de justice et sur les services et programmes qui leur sont proposés. Elles peuvent également obtenir des informations spécifiques sur l’avancement de l’enquête ou les poursuites et la condamnation de la personne qui leur a causé un préjudice.

- Protection

- Les victimes ont le droit à ce que leur sécurité et leur vie privée soient prises en considération à toutes les étapes du processus pénal, et à bénéficier d'une protection raisonnable et nécessaire contre l'intimidation et les représailles. Les victimes ont également le droit de demander une aide au témoignage lors des comparutions devant le tribunal.

- Participation

- Les victimes ont le droit de présenter des déclarations sur l'impact de l'infraction et de les faire prendre en considération par le tribunal. Les victimes ont également le droit d'exprimer leur opinion sur les décisions qui affectent leurs droits.

- Demander une restitution

- les victimes ont le droit de demander au tribunal d'envisager de rendre une ordonnance de restitution et de faire exécuter une ordonnance de restitution non payée par un tribunal civil.

Ressource supplémentaire

- Guide d'information pour aider les victimes

Victime

La Charte canadienne des droits des victimes définit une victime comme « une personne qui a subi un préjudice physique ou émotionnel, des dommages matériels ou une perte économique à la suite d'un crime ». La présente fiche d'information désigne les personnes touchées par des crimes haineux comme des victimes afin d'être conforme à la terminologie couramment utilisée par les juristes et les praticiens. Il est toutefois important de reconnaître que les termes.

Les termes « survivant » et/ou « victime survivante » sont parfois préférés, car ils mettent l'accent sur la force, l'autonomie et la résilience plutôt que de se concentrer uniquement sur le statut de victime d'un acte criminel.

Les approches centrées sur la victime mettent l'accent sur la sécurité, les droits, le bien-être, les besoins exprimés et les choix de la victime, tout en garantissant la prestation de services et de soutiens empathiques et sensibles, sans jugement (Goodman, Tax et Mahamed, 2022).

Les approches centrées sur les victimes pour répondre aux crimes haineux mettent également l'accent sur les identités souvent intersectionnelles des victimes de la haine. Le concept d'intersectionnalité fait référence à la manière dont plusieurs caractéristiques identitaires (race, ethnicité, genre, religion, orientation sexuelle, etc.) s'entrecroisent et interagissent pour produire des dynamiques et des expériences uniques.

Une femme noire, par exemple, est à la fois noire et femme, ce qui peut l'exposer à une discrimination (et, potentiellement, à des crimes haineux) fondée à la fois sur sa race et son sexe. Il est souvent impossible de dissocier son identité de personne noire de son identité de femme, ni d'isoler laquelle de ces caractéristiques identitaires a motivé sa victimisation, car les deux peuvent avoir joué un rôle (Crenshaw, 1991).

Il est important d'appliquer une perspective intersectionnelle aux crimes haineux, car cela permet de mieux comprendre l'expérience de la victime, ce qui est essentiel pour garantir que les services et le soutien offerts sont adaptés aux besoins spécifiques et parfois distincts des victimes (Perry, 2009). Les agents doivent donc veiller à prendre en compte tous les aspects de l'identité de la victime lorsqu'ils évaluent, enregistrent et traitent les incidents et crimes haineux potentiels.

Les approches adaptées à la culture font référence à la capacité d'un individu ou d'une organisation à comprendre, à apprendre et à interagir efficacement avec des personnes de cultures différentes, notamment en s'appuyant sur les valeurs, les traditions, les croyances spirituelles, les coutumes, les langues et les comportements culturels dans la conception et la mise en œuvre de la prestation de services.

La sensibilité culturelle « permet aux individus et aux organisations de répondre de manière respectueuse et efficace aux personnes de toutes cultures, langues, classes, races, origines ethniques, déficiences mentales ou physiques, religions, genres, orientations sexuelles et autres facteurs de diversités » d'une manière qui reconnaît, affirme et valorise leur importance. Être sensible à la culture nécessite d'être capable de comprendre les différences culturelles, de reconnaître les préjugés potentiels et de dépasser les différences afin de travailler de manière productive avec les enfants, les familles et les communautés dont le contexte culturel est différent du sien » (Association nationale des travailleurs sociaux, 2015).

Traumatisme

Un traumatisme individuel résulte de l'exposition à un événement ou à une série d'événements perturbants sur le plan émotionnel et/ou mettant la vie en danger. Un traumatisme peut avoir des effets néfastes importants sur le bien-être mental, physique, social, émotionnel et/ou spirituel d'une personne qui, sans intervention, peuvent persister dans le temps (Center for Health Care Strategies, What is Trauma, 2021). Les effets du traumatisme peuvent être atténués et le processus de guérison peut être amorcé grâce au soutien des amis et de la famille, à l'aide de la communauté, aux ressources et stratégies personnelles d'adaptation et à l'accès à des traitements de santé mentale adaptés au traumatisme.

Il est important de garder à l'esprit que les symptômes liés aux traumatismes varient considérablement d'un individu à l'autre et d'une communauté culturelle à l'autre. La police et les organismes partenaires d'aide aux victimes doivent discuter avec les victimes de leurs besoins et de leurs préférences en matière de soutien, et s'efforcer de les mettre en relation avec des organismes locaux appropriés, adaptés à leur culture et sensibilisés aux traumatismes.

Le traumatisme vicariant, parfois appelé « coût de l'aide », « fatigue compassionnelle » ou « stress traumatique secondaire », désigne les répercussions émotionnelles et psychologiques subies par les personnes qui exercent des professions d'aide, par exemple les policiers, les autres premiers

et les travailleurs sociaux de première ligne – en raison de leur exposition aux victimes de traumatismes et de violence (Greinacher et al, 2019; et International Association of Chiefs of Police, Enhancing Law Enforccite lang="en"ent Response to Victims, 2018).

Heureusement, le traumatisme vicariant peut être traité et ses symptômes atténués grâce à des consultations psychologiques et à une intervention précoce. Il est essentiel d'identifier et de traiter les symptômes le plus tôt possible afin de protéger la santé mentale des agents qui exercent cette profession très stressante et, par conséquent, d'améliorer la qualité des services fournis à la communauté (Torchalla et Killoran, 2022). L'American Psychological Association (disponsible en anglais seulement) fournit des informations supplémentaires portant sur la compréhension et le traitement du traumatisme vicariant chez les premiers intervenants.

Les approches tenant compte des traumatismes désignent la prestation de services et de soutiens qui tiennent compte des vulnérabilités et des expériences des personnes ayant subi un traumatisme. Ces approches accordent la priorité au rétablissement du sentiment de sécurité, de choix et de contrôle de la victime.

Les victimes de crimes et d'incidents motivés par la haine qui signalent leur victimisation à la police font confiance au système de justice pénale alors qu'elles sont extrêmement vulnérables; l'attitude des acteurs au sein du système peut parfois traumatiser à nouveau les victimes, ce qui peut aggraver le préjudice subi (Office of Justice Programs : Model Standards for Serving Victims and Survivors of Crime, 2023).